海南大学师生追忆杨振宁:“他燃起那盏科学的灯,照亮我们前行的路”

南海网、新海南客户端2025-10-20 21:37:10

南海网、新海南客户端记者 杜倬荷 通讯员 傅人意

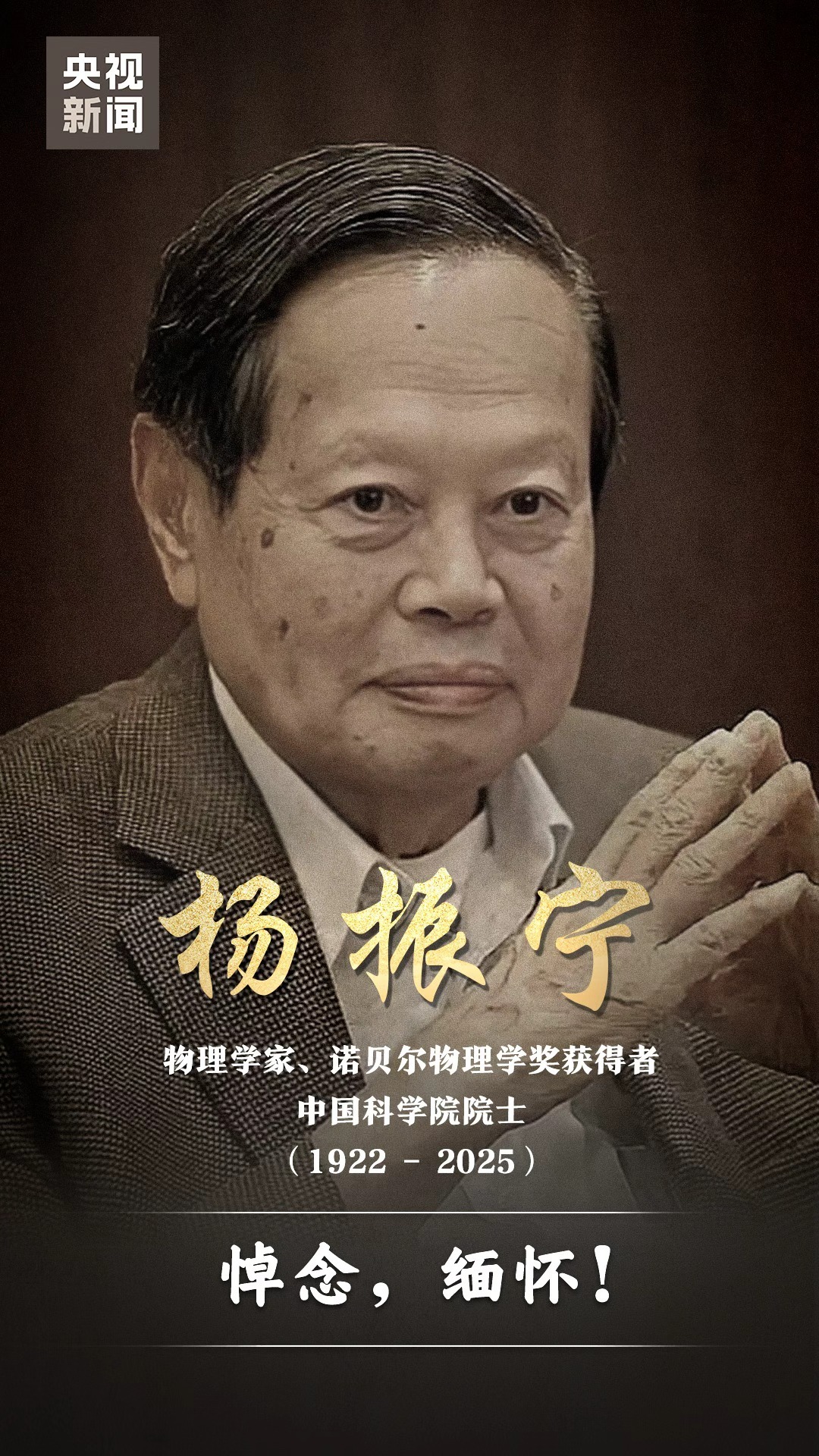

10月18日,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病在北京逝世,享年103岁。

这位被誉为“20世纪最伟大的物理学家之一”的巨匠,不仅以“杨-米尔斯规范场论”重塑了现代物理学的基石,更以深厚的家国情怀,积极推动中国科学事业的崛起与进步。

从北京到海南,从清华园到南海之滨,杨振宁与海南大学(以下简称“海大”)有着不解的学术情缘。他的精神品格、治学理念、家国情怀等宝贵财富,深深地浸润海大师生,激励着后学追求真理、勇攀高峰。

2004年11月19日下午,杨振宁受聘为海南大学特聘教授。海南大学供图

一场跨越二十一载的学术报告

“沉痛悼念杨振宁先生!他是自爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学出类拔萃的设计师,先生的去世让我的心情久久不能平静。”海南大学原副校长符华儿表示。

时间的指针回溯到2004年11月19日。当天下午,海南大学特聘教授杨振宁先生莅临学校,给全校师生作了一场题为“科技创新与大学生成才”的学术报告。

2004年11月19日下午,杨振宁做客海南大学名师论坛。海南大学供图

杨振宁在演讲中表示,未来十年至二十年间,中国科研水平将达到世界一流水准,同时回顾了自己的奋斗历程,讲述他如何选择物理作为自己毕生研究方向的故事,鼓励大学生年轻一代珍惜现在。

“当时我分管海南大学外事侨务工作,杨振宁院士在海南大学这场学术报告现场十分热烈,会间,杨振宁院士显示了他大师级的睿智和风范,4000多名观众对杨振宁院士的发言不时报以热烈掌声。”符华儿回忆,杨振宁院士在会上说,海南大学有着良好的发展前景,鼓励在座的同学珍惜时间,努力学习,将来必能取得成功。

“杨振宁先生的成就和经历,是对年轻学子最生动的励志教材,他对在场师生的勉励极大地激发了学生对基础科学研究的兴趣和热情。”海南大学党委常委、组织部部长杨志昕,时任海南大学外事侨务处外事科科长,参与了杨先生来访接待工作。“这场学术报告,不仅是一场励志的见面会,更是铭刻在亲历者记忆中和海南大学发展史上的宝贵的精神财富。”

“杨振宁先生对中国经济发展的预判、对教育科研的深切期许,跨越二十余载岁月,如今皆一一应验。”海南大学国际合作交流处处长刘亮彼时刚毕业两年,他负责对接杨振宁先生在海南的行程。

“这位学贯中西的科学泰斗,对祖国发展的坚定信心,不仅鼓舞了无数年轻学子,更让我坚定了投身教书育人与外事工作的初心。二十一年来,这份力量始终如炬,照亮我前行的每一步。”

2004年11月21日,杨振宁在时任海南大学校长谭世贵的陪同下参观红色娘子军纪念馆。海南大学供图

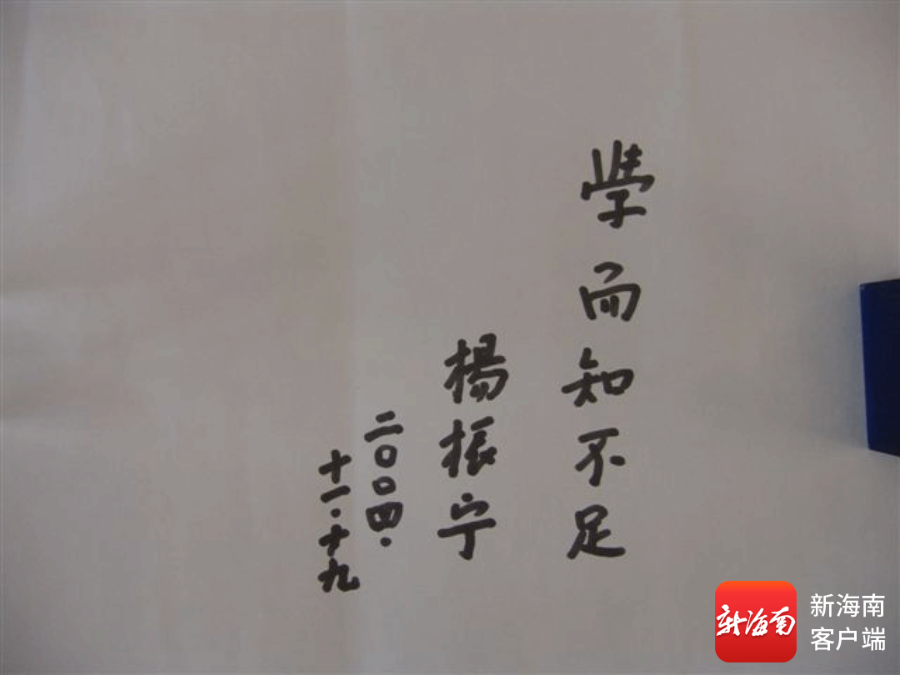

勉励海大学子“学而知不足”

2005年4月,杨振宁先生在海南大学设立“杨振宁特困优秀生奖学金”,资助学校品学兼优特困生顺利完成学业,寄语勉励“学而知不足”。20名品学兼优的特困生每人获得1000元资助。

2004年11月19日下午,杨振宁寄语“学而知不足”。海南大学供图

“那笔1000元的奖学金,在当年足以支撑我两个多月的生活费。它不仅是物质上的支持,更是精神上的光,让我在困顿中重拾尊严与勇气。”2004级旅游管理专业学生祝军说道。

尽管与先生未曾谋面,但先生“人都是要靠自己去闯天下”的教诲,至今仍激励着他在平凡的岗位上坚定前行。

“于我而言,这份奖学金不仅解了学费与生活的燃眉之急,更像一场跨越山海的指引——它让我明白,出身的窘迫从不是追梦的桎梏,正如先生当年在战乱中辗转求学,终成科学巨擘那般,坚定的信念与踏实的努力才是破局的关键。”2004级金融学专业学生冯本赟说道。

他将先生“宁拙毋巧,宁朴毋华”的治学态度奉为人生信条,立志在金融领域踏实学习,以所学服务社会。

“我的父母是农民,当年这笔奖学金帮助我卸下重担、顺利毕业。”2003级法学专业学生后永芝说,“如今我在普洱市思茅区人民法院工作,并始终以先生治学态度和人生态度践行司法初心,坚守岗位,不负先生期许。愿先生安息!”

诚如海大学子所言:先生今已远行,窗外的星辰与先生留在科学苍穹中的定律一样永恒闪烁。人间虽没了先生那温和的声音,可先生燃起的灯,却会一直照亮学子前行。

薪火相传 科学巨擘引领后学笃行

作为20世纪最伟大的物理学家之一,杨振宁以博观如海的学术成就描绘物理学的壮丽画卷,为现代物理学的发展作出卓越贡献。

杨振宁先生在物理学领域的治学精神和学术种子,也播撒在南海之滨,在海大师生中薪火相传。

“我的博士生导师孙昌璞院士师从杨振宁先生,他提到杨振宁先生平生很看重科学研究中的‘taste’(品味)。”海南大学物理与光电工程学院教授李勇回忆道:“杨先生曾引用玻尔兹曼‘物理理论有美妙之处’的论断——每位物理学家对这份美妙的感知各异,由此塑造出独特风格,这正是他所言的‘品味’。孙老师还告诫我们,要学习杨先生,争做拥有良好科学品位的科研人员。哪怕可能会遭遇一定的现实阻力,哪怕研究方法可能不符合潮流,也要坚持发表精品、不唯‘帽子’。”

“杨振宁先生是中国有史以来最伟大的物理学家,也是世界上最伟大的物理学家之一。从前,杨先生活在我们身边,是人间迷雾中的灯塔;往后,杨先生活在我们心里,是指引我们探索宇宙星辰的北极星。”海南大学物理与光电工程学院副研究员余金龙深切悼念杨振宁先生道。

2018年7月13日,杨振宁与余金龙夫妻合影。受访者供图

余金龙的博士后合作导师翟荟教授师从杨振宁先生,“杨先生关于物理学的‘直觉’和‘品味’,通过翟老师传递给我,塑造了我对于物理学之美的认知。”

余金龙来到海南大学任教后,他指导本科生蔡镇宇的毕业设计就是杨先生感兴趣的“杨单极子的严格解”,该毕业设计被评为2025年海南大学“优秀本科毕业论文”,同时蔡镇宇也顺利被保送至中国工程物理研究院研究生院,师从孙昌璞院士攻读研究生。“杨先生离开了我们,但因为有传承,他从不曾也不会远离。”余金龙说。

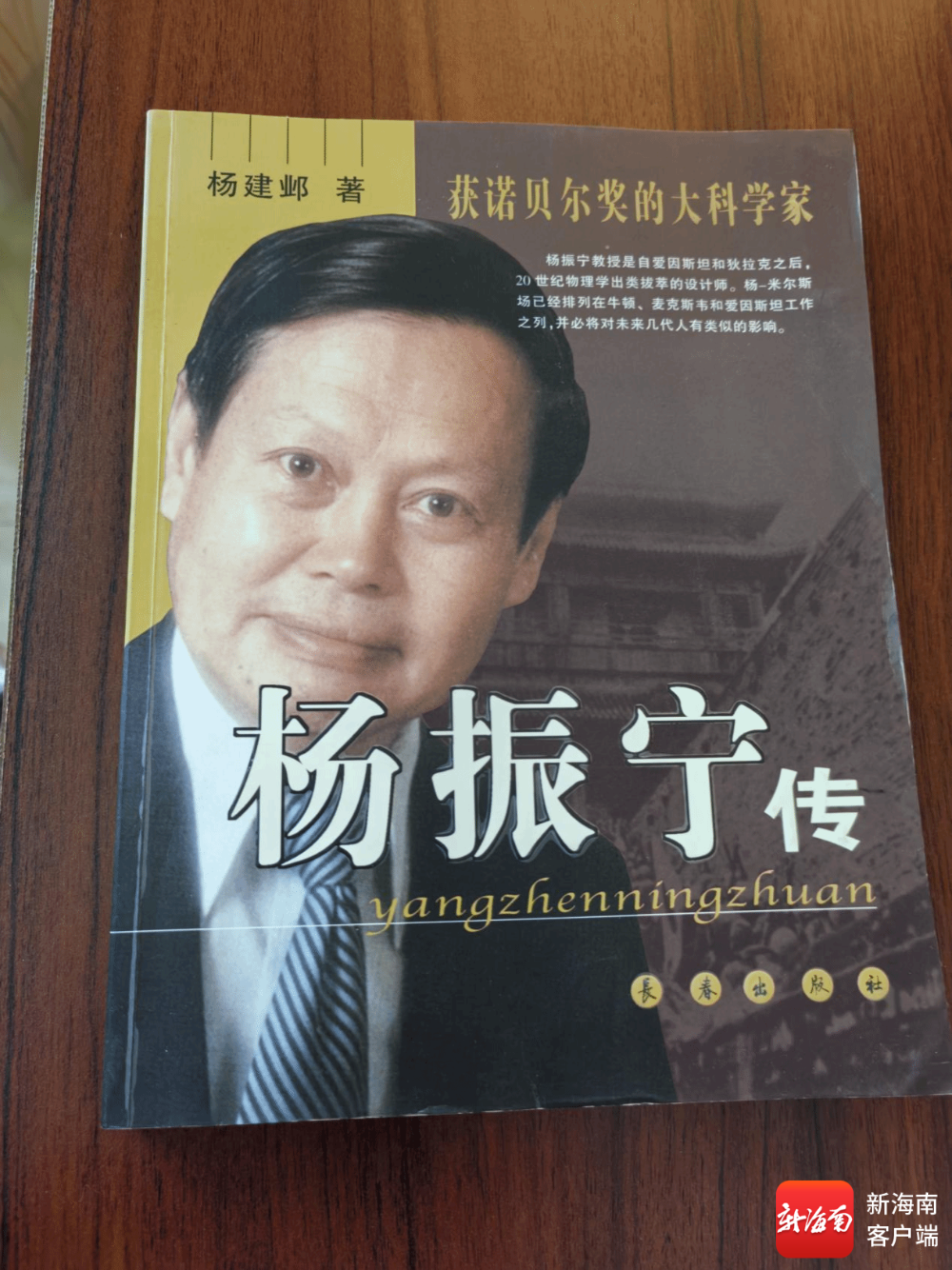

杨振宁先生曾赠予符华儿副校长一部署名的书《杨振宁传》。书中写道,杨振宁先生在就读西南联大时,唱得最多的一首歌,是父亲教给他的《中国男儿》:“中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空,长江大河,亚洲之东,峨峨昆仑,古今多少奇丈夫,碎首黄尘燕然勒功,至今热血犹殷红。”

2004年11月,杨振宁赠予符华儿《杨振宁传》。受访者供图

巨星陨落,这位科学巨匠诚如歌中所唱,殷殷红心,拳拳爱国,醇厚悠长。他在南海之滨播撒的学术种子,和海南大学结下的学术情缘,必将枝繁叶茂,生生不息。

沉痛悼念!杨振宁先生因病逝世 享年103岁

著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁的一生跨越两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。

“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。

他将自己的人生比喻为“一个圆”,从清华园出发,历经了世界舞台,最终归根故土。正如他最钟爱的杜甫诗句“文章千古事,得失寸心知”,杨振宁的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。

(总台央视记者 潘虹旭 高晨源)

13岁立志拿诺贝尔奖!35岁时杨振宁的童真“狂言”成现实

13岁,他对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖。”

16岁,他以同等学力考入西南联大。

35岁,他成为诺贝尔物理学奖获得者,享誉全球。

1922年10月1日,杨振宁出生于安徽合肥。1929年,父亲杨武之被聘为清华大学数学系教授,杨振宁便随父母北上,搬进了清华园。

在清华园里,杨振宁小有名气,他从小学习成绩优异,尤其是在数学方面展示出了超强的能力。

13岁时,杨振宁在学校图书馆看到一本名为《神秘的宇宙》的书,他被书中所讲的奇妙的宇宙和最新的研究成果所吸引,回家竟对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖!”父亲听到后也没放在心上,只当作少不知事的儿子年少轻狂的妄语罢了。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,北京大学、清华大学和南开大学南迁来到昆明,组成西南联合大学。此时,杨武之也带着妻儿迁到了昆明。

在父亲的鼓励和支持下,高二时,杨振宁以同等学力考取了西南联合大学,这一年,他只有16岁。

上了大学,父亲杨武之便开始给杨振宁介绍比较高层次的数学知识和思想方法,让杨振宁接触了近代数学的精神,深刻地影响了杨振宁在科学研究上的风格。

1942年,在中国近代著名物理学家王竹溪的指导下,杨振宁开始统计力学的研究,统计力学成为杨振宁另一个主要研究领域。

1944年,杨振宁以88.28的优秀成绩取得清华大学物理系硕士学位。此时,杨振宁也顺利被清华大学录取为第六届留美公费生。这一年,杨振宁22岁。

1945年8月28日,他远赴美国求学,走向更加广阔的天地。

在芝加哥大学,杨振宁一开始想做实验,因为他觉得实验技能对他将来回国后更有用。然而杨振宁逐渐发觉,尽管自己懂得很多物理知识,但似乎在实验方面并不擅长。

而此时,泰勒察觉到了杨振宁的苦恼和不安,就建议他专心做理论物理的研究,并愿意当他的导师。从此,杨振宁便轻装上阵,走上了理论物理学之路。

芝加哥大学博士毕业后,杨振宁在科学家费米和泰勒的推荐下,去往普林斯顿高等研究所做博士后,还与仰慕已久的爱因斯坦成为了同事。在普林斯顿高等研究所,杨振宁一心扑在了理论物理的研究上。

杨振宁曾经在西南联大做学士论文的时候,在父亲杨武之和吴大猷的引导下,学会应用群论,物理学中对称性问题的研究成为杨振宁最喜欢和最主要的领域。也正因为如此,此时的杨振宁便又产生了一个大胆的想法,那就是把规范不变性推广出去。

这种想法具有极大的诱惑力,使杨振宁几乎“走火入魔”,但遗憾的是,他每一次的努力都在同一个地方卡了壳。虽然屡次卡壳,但杨振宁并没有放弃,在布鲁克海文实验室,同一办公室的米尔斯对他的这个想法也颇有兴趣。

令杨振宁惊喜的是,在与米尔斯的讨论中,没有再像以前那样,在“同一个地方卡壳”了,而且越讨论,方向越清晰。

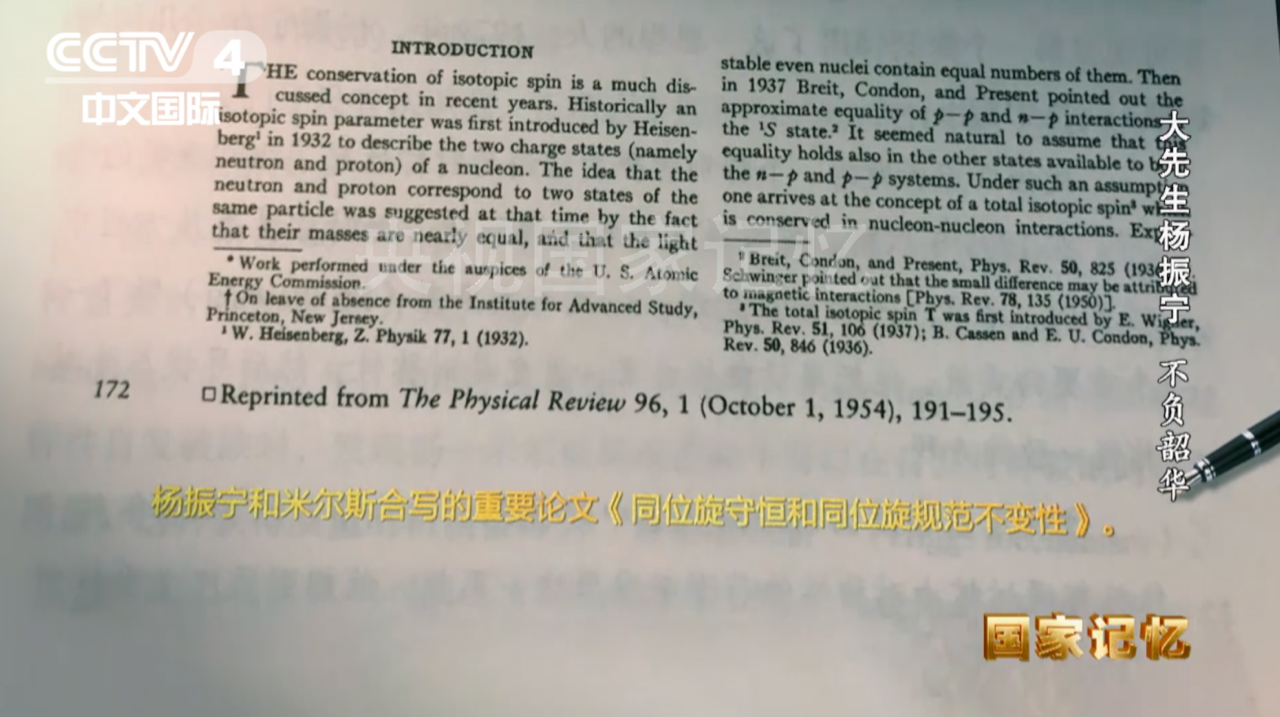

一直到1954年,杨振宁和米尔斯终于合作发表了非阿贝尔规范场论,也称作“杨-米尔斯场理论”。这一理论让规范场的研究从此进入了一个崭新阶段。

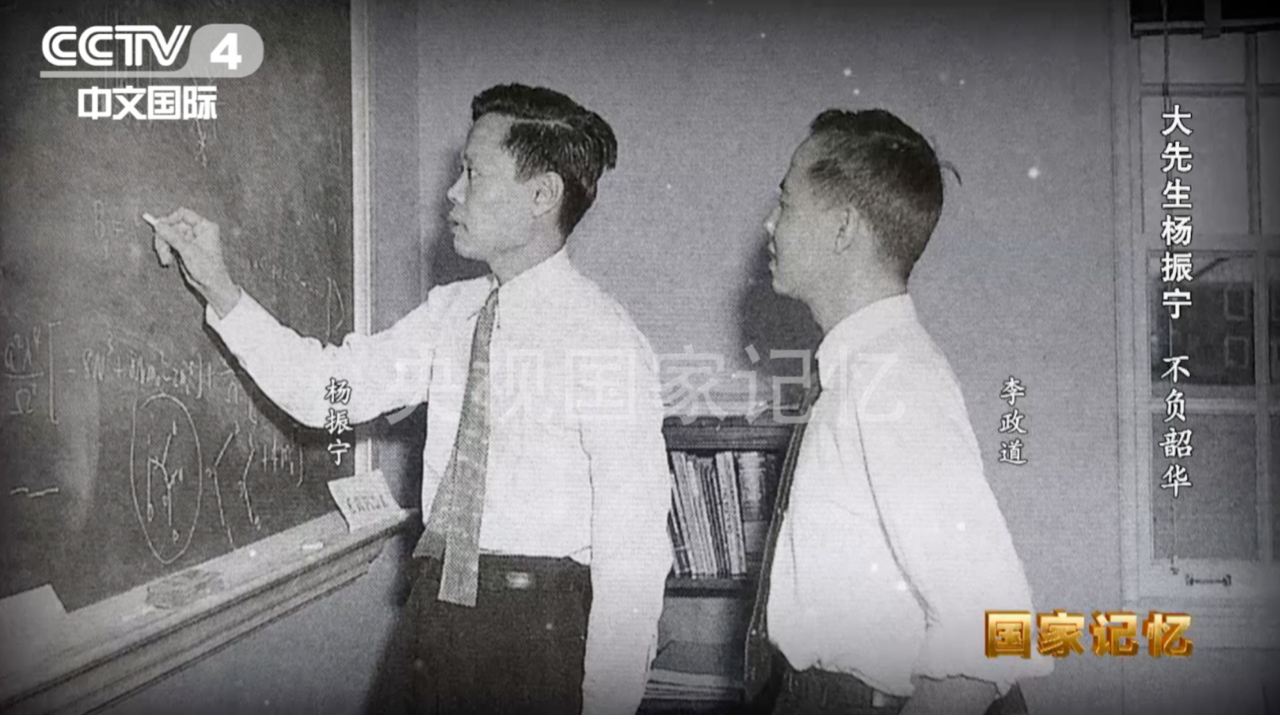

1956年6月中旬,杨振宁和李政道向《物理评论》提交了一篇论文,论文的题目是《在弱相互作用中宇称是守恒的吗?》。他们断定无论对β衰变还是对所有的弱相互作用来说,宇称守恒的问题都没有最终解决。

为了证实他们的想法,杨振宁和李政道还在文章里设计了五个实验,供实验物理学家用实验来检验他们的想法。

然而大部分物理学家对此都持坚决反对的态度,认为违反宇称守恒是不可能的事情。在哥伦比亚大学任职的吴健雄,却愿意做其中的一个实验。吴健雄的同位素钴60核的实验,成功地证明了宇称在弱相互作用中并不守恒。

1957年1月15日,杨振宁和李政道完成了实验报告论文。从此,宇称不守恒正式被物理学界承认了。1957年的诺贝尔物理学奖授给了杨振宁和李政道两位年轻的中国物理学家。

消息传到中国以后,国内报纸立即报道了这一振奋人心的消息。中国著名的物理学家吴有训、周培源和钱三强代表中国物理学会给他们两人发去贺电,杨振宁的父亲杨武之更是兴奋极了。

只争朝夕,不负韶华。此后,杨振宁在理论物理学的高速路上,几十年如一日,不断探索、不断突破,获得了一个又一个成就,为世界物理学发展做出了不可磨灭的贡献。

杨振宁的一生跨越两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。

他将自己的人生比喻为“一个圆”,从清华园出发,历经了世界舞台,最终归根故土。详情>>

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.