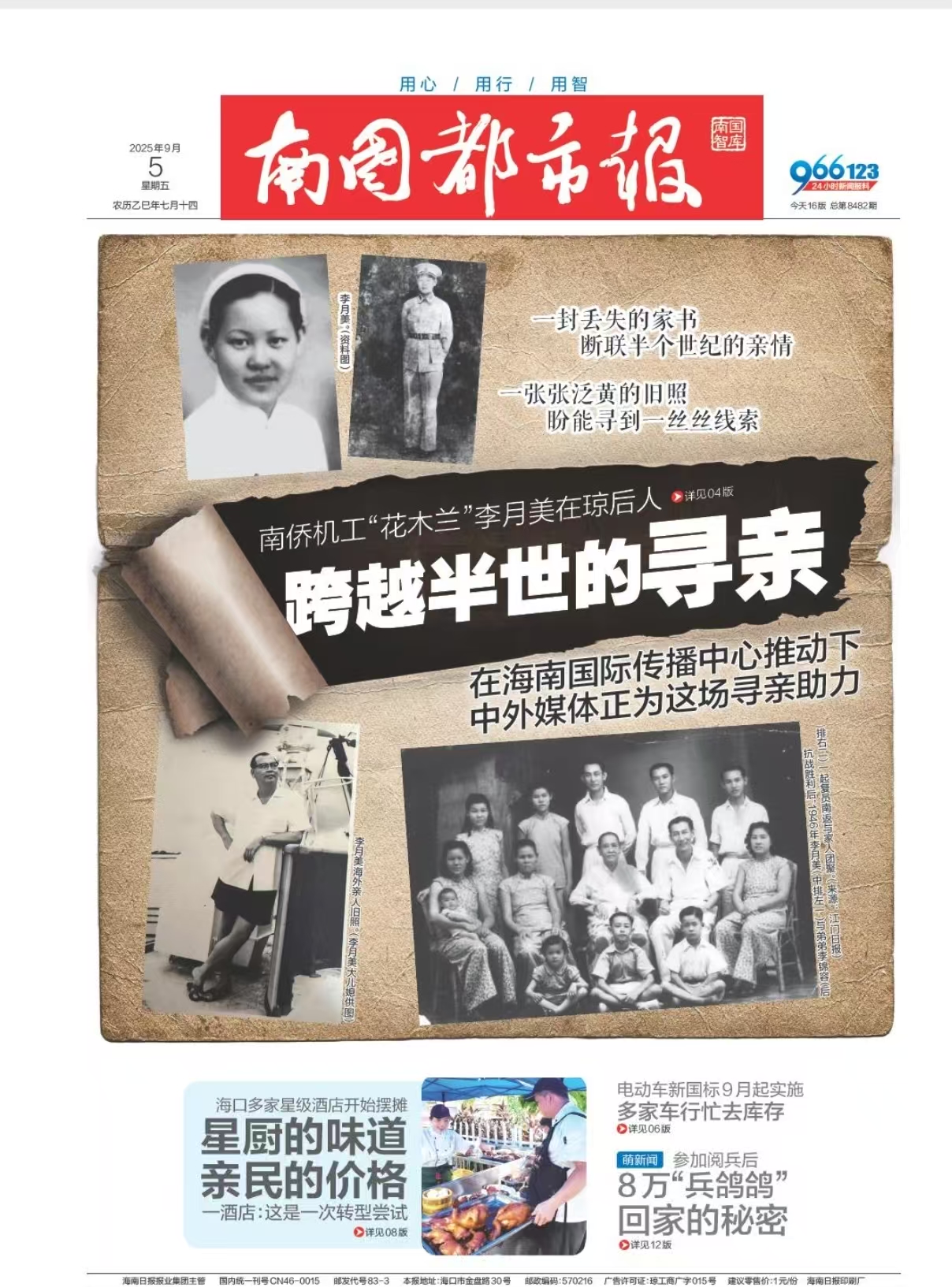

南侨机工“花木兰”李月美后代跨海寻亲 盼接续血脉亲情

南海网、新海南客户端2025-09-04 22:29:44

南海网、新海南客户端记者 韩星

“你看这张发黄的照片,是婆婆带着孩子回国时拍的,在北京的中国华侨历史博物馆里也能看到。”在海南琼海的家中,尹凤娥小心翼翼地翻出一叠老照片,指尖拂过画面中身着朴素衣衫的李月美,眼神里满是怀念。

尹凤娥在整理家中仅存的几张老照片。记者韩星 摄

1938年,出生于马来西亚槟城的李月美,放弃优越的生活,女扮男装投身中国的抗日救亡运动,被誉为“当代花木兰”。遗憾的是,20世纪60年代她带着孩子回到中国定居后,便与马来西亚的亲人就失去了联系。

作为南侨机工“花木兰”李月美的儿媳,她和家人如今的心愿,是找到李月美在马来西亚槟城的“娘家人”,让跨越近百年的亲情重新相连。

尹凤娥家中墙上,悬挂着李月美和亲人的照片。记者韩星 摄

烽火岁月:女扮男装的“当代花木兰”

1938年,20岁的槟城华侨李月美做出了一个改变一生的决定。

当时,中国东南海陆交通均被日军切断,抢修通车的滇缅公路成为大西南重要的“抗战生命线”。几千辆汽车和大批物资亟待上路,却找不到足够的司机和汽修工。南洋华侨领袖陈嘉庚号召懂得汽车驾驶和修理的华侨青年回国服务。一直关注战事进展、想要为家乡效力的李月美,立即想办法学习驾驶技术并考取了驾驶执照,却在报名时被告知不招女性。她没有放弃,而是剪去长发,换上弟弟的衣服,化名“李月眉”,成功加入南侨机工队伍——这一幕,后来被尹凤娥无数次从丈夫杨善国口中听闻。

“男青年李月眉”报名成功了。但出发前,医生统一为队员检查身体,李月美的女性身份不再是秘密。不过,或许是李月美的坚定与机智打动了领队,她“侥幸”留了下来。

1939年春,李月美随队来到了云南昆明。至1939年8月,累计3200余名爱国华侨青年汇聚在这里,他们后来被统称为南侨机工。自云南昆明至缅甸腊戍,这条全长1146公里的滇缅公路,盘旋在海拔3000多米的山脉间,一边是峭壁,一边是江水,还频繁遭遇日军轰炸。

李月美被分配前往滇缅公路运送物资。糟糕的路况加上时有轰炸,中途过夜或等待抢修是常事。每次上路,对她的耐心和体力都是极大的考验。李月美和同事们一样,大多数时候都睡在车厢里,防止车内物资或汽车零件被盗。周遭的同事都觉得这位秀气的青年勤勤恳恳、招人喜爱,几乎没人发觉她是女子。

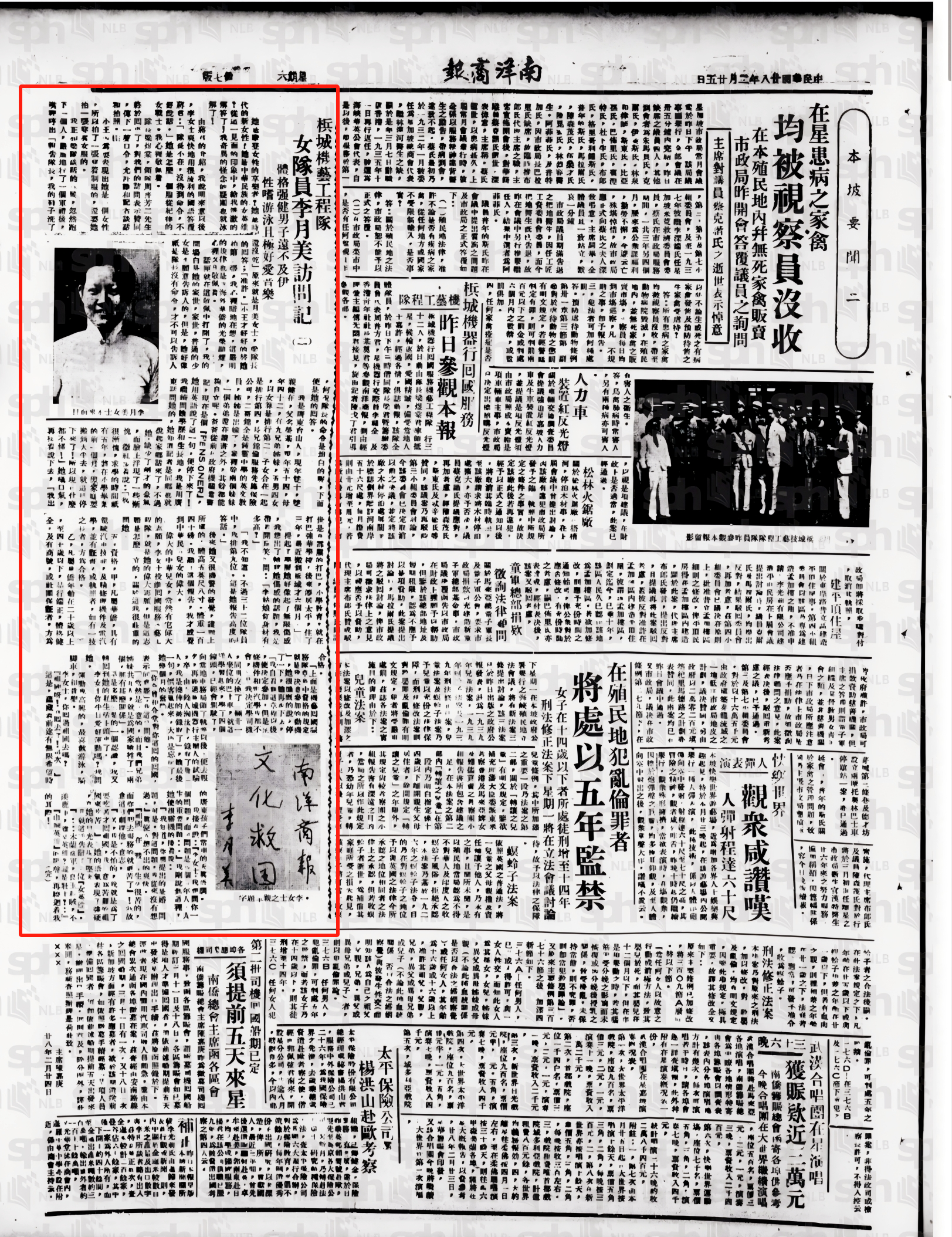

1994年5月出版的《陈嘉庚会讯》中刊登的有关李月美的文章。记者韩星 摄

“车在我们的手上,血在我们的胸膛……”驱车行驶在荒山之间,李月美常常唱起这首《出发歌》来提神。1940年,一次翻车事故让她身负重伤,幸而路过的同事杨维铨将她从已经变形的驾驶室里拖了出来。

性命保住了,但李月美的女性身份意外在队内曝光,媒体称她为“当代花木兰”,相关报道轰动一时,著名社会活动家何香凝为她题写“巾帼英雄”。

抗战胜利后,李月美与同为南侨机工的杨维铨结为夫妻,前往缅甸定居,养育了10个孩子。1965年,怀着对祖国的牵挂,她带着8个孩子回到中国(另外2个孩子中,1人在缅甸结婚,1人随父亲杨维铨后续去了台湾),却未曾想到,这一归,竟与马来西亚的亲人彻底断了联系。

尹凤娥家中墙上,悬挂着李月美和亲人的照片。记者韩星 摄

半个世纪的牵挂:从“断联”到“寻踪”

李月美在1968年遗憾离世,寻亲的心愿,成了留给子女的“未竟之事”。

尹凤娥的丈夫杨善国,是李月美的大儿子,目前已不在人世。母亲去世后,他和弟妹们去往父亲杨维铨的家乡琼海,在乡亲的帮助下定居生活。对远方亲人的牵挂,因时代的阻隔而掩埋。

直到1998年,杨善国的大姐夫从台湾辗转来到海南,带着杨维铨的骨灰回到故乡,与李月美合葬。“那时候才知道,公公在台湾也牵挂着我们。”尹凤娥说,这次重逢让家人开始希望找到马来西亚的亲人,“不是为了别的,就是想知道他们过得好不好,跟他们说一句,婆婆一直记挂着槟城的家。”

可寻亲之路并不容易。没有具体地址,没有联系方式,仅有的线索只有老人口中的名字和模糊的记忆。杨善国的大姐夫回到台湾后突发中风,渐渐不认识人,记忆也越来越模糊。后来,杨善国也因中风倒下,于前年去世。关于亲人的记忆,似乎随着时间,渐渐断了线。

“以前老杨还在的时候,常常在家里对着机器人问,小度小度,李月美是谁。”尹凤娥心里清楚,虽然生前丈夫对母亲以及家人谈论不多,但他心中一直为母亲骄傲。

近年来,关于南侨机工的报道和纪念活动越来越多,海南南侨机工后代也有了相应的组织,尹凤娥和大儿子杨馥声时常被邀请参与相关纪念活动。去年,尹凤娥跟着南侨机工纪念活动重走滇缅公路,站在先辈曾挥洒热血的土地上,看着纪念墙上李月美的名字,她更坚定了寻亲的决心,“婆婆的故事不该只停留在历史里,亲人的联系也不该断在我们这一代。”她曾向广东的媒体求助,希望能从族谱上寻找蛛丝马迹,得到的结果却不尽如人意,李月美祖籍广东台山,村志里只记载到李月美父亲一支,显示前往马来西亚后,就再没有新的内容。

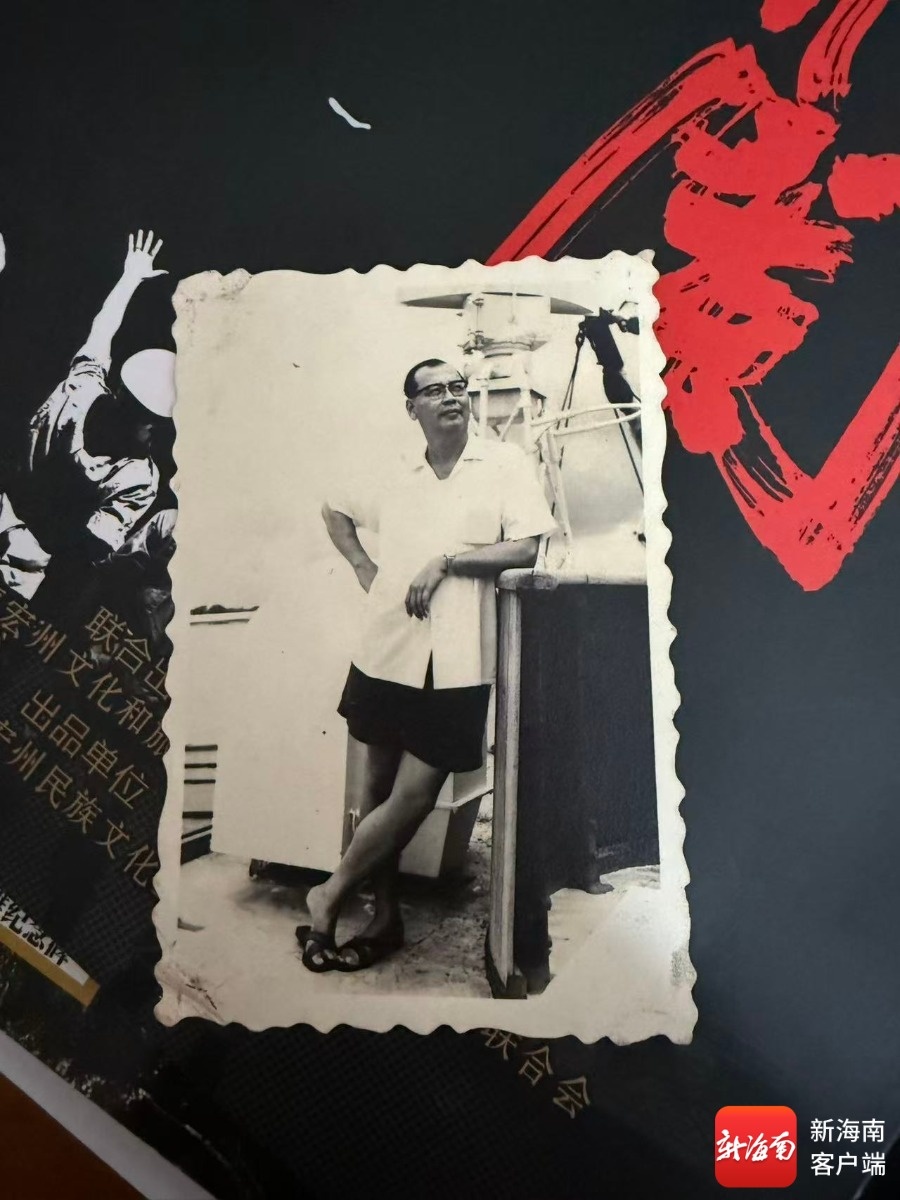

尹凤娥家中保存的老照片,照片中人为李月美的亲人,姓名未知。记者韩星 摄

老照片与新希望:中外携手盼团圆

今年8月,杨馥声前往马来西亚吉隆坡,参加南侨机工纪念馆落成仪式,公园内纪念墙上镌刻着3000多名南侨机工的名字,他第一眼就看到了自己祖母的名字——李月美。

杨馥声告诉记者,在他小的时候,家中曾收到过一封海外亲人的来信,由于信中全是英文,信件内容也只有懂英文的父亲知道,而这封信如今也难觅踪迹,“我想那个时候,祖母的家人也在牵挂着她,希望能得知我们的消息。祖母一生波澜壮阔,几经波折,如果能找到她的娘家人,也相当于给她的一生,画上了圆满的句号。”

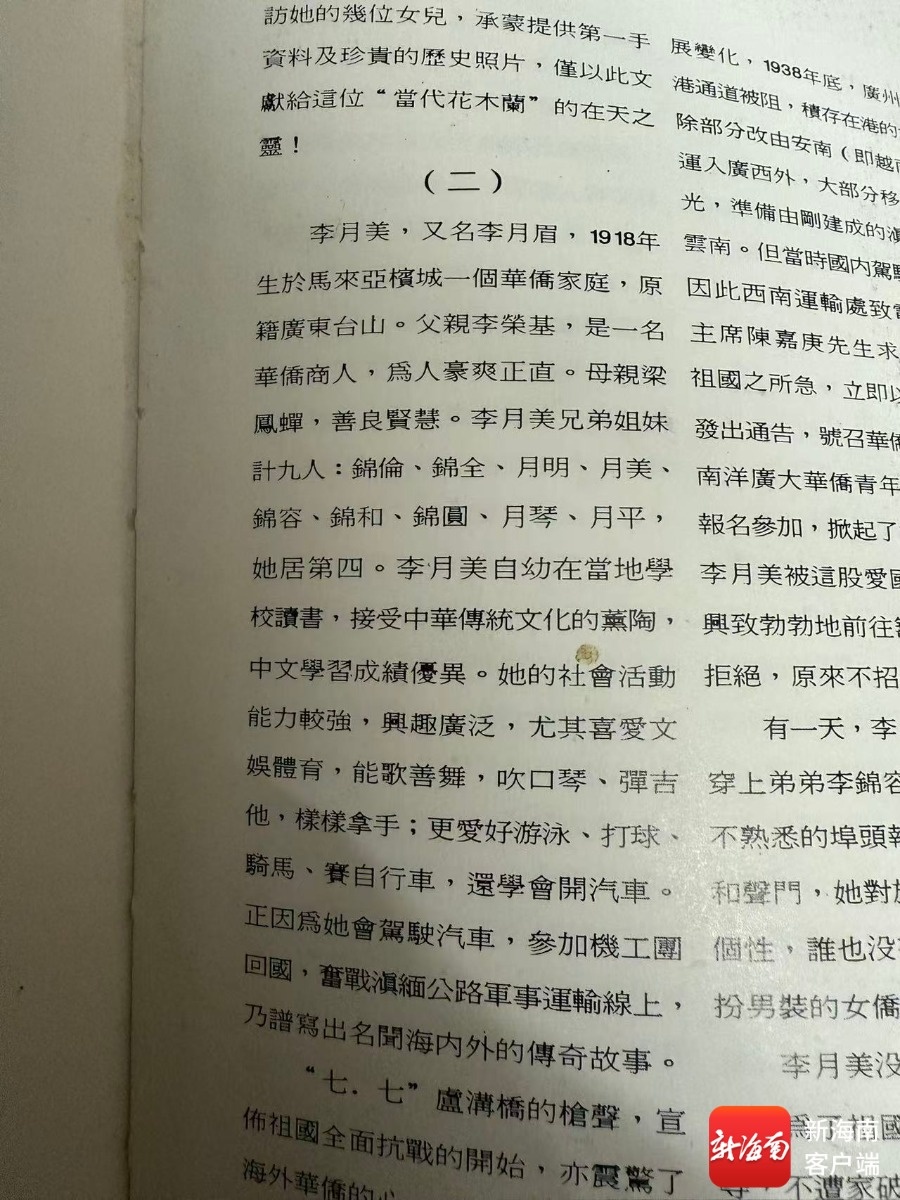

尹凤娥家中收集的照片里,有李月美一家十几口在缅甸的合影,有李月美亲人的单人照,还有杨善国与姐姐年轻时的黑白照。她还找出一份几十年前出版的杂志向记者展示,里面一篇关于李月美的报道里,提到了她在家中排行老四,还有8个兄弟姐妹,依次为:锦伦、锦全、月明、月美、锦容、锦和、锦圆、月琴、月平。”

“要是能找到槟城的亲人,我想把这些照片给他们看看,跟他们讲讲婆婆回国后的日子,讲讲我们现在的生活。”她笑着说,哪怕只是坐在一起聊聊天,分享彼此的成长,也是对李月美最好的告慰。

好消息是,中外媒体正为这场寻亲助力。在海南国际传播中心的推动下,80多年前首次报道李月美事迹的马来西亚《南洋商报》,如今再次聚焦这场跨国寻亲。马来西亚《光华日报》也刊登了寻亲的报道。马来西亚海南会馆联合会得知消息后积极为寻亲助力,扩散相关消息。新加坡的一位记者在得知杨馥声的故事后,也在努力搜寻相关线索。

采访尾声,尹凤娥拿出手机,翻出女儿通过AI技术与李月美“跨时空拥抱”的视频。画面中,年轻的女儿依偎在“李月美”身边,笑容温暖。“婆婆的精神一直在照亮我们,”尹凤娥说,“我们相信,总有一天,这份跨越山海的亲情,会在大家的帮助下重新团聚。”

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.