聚浪而起!东盟伙伴探访“人造海洋”

央视新闻客户端2025-08-19 21:19:41

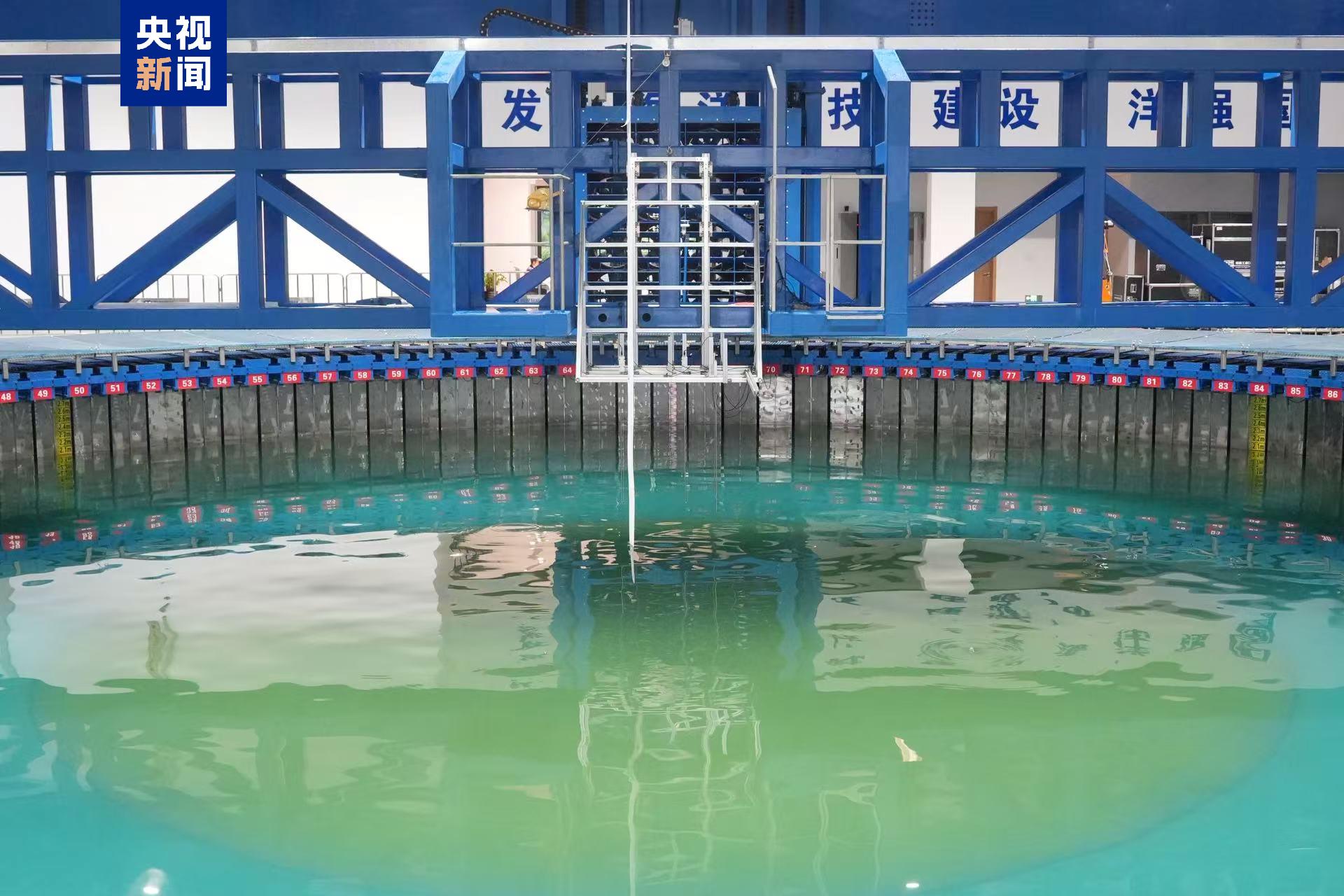

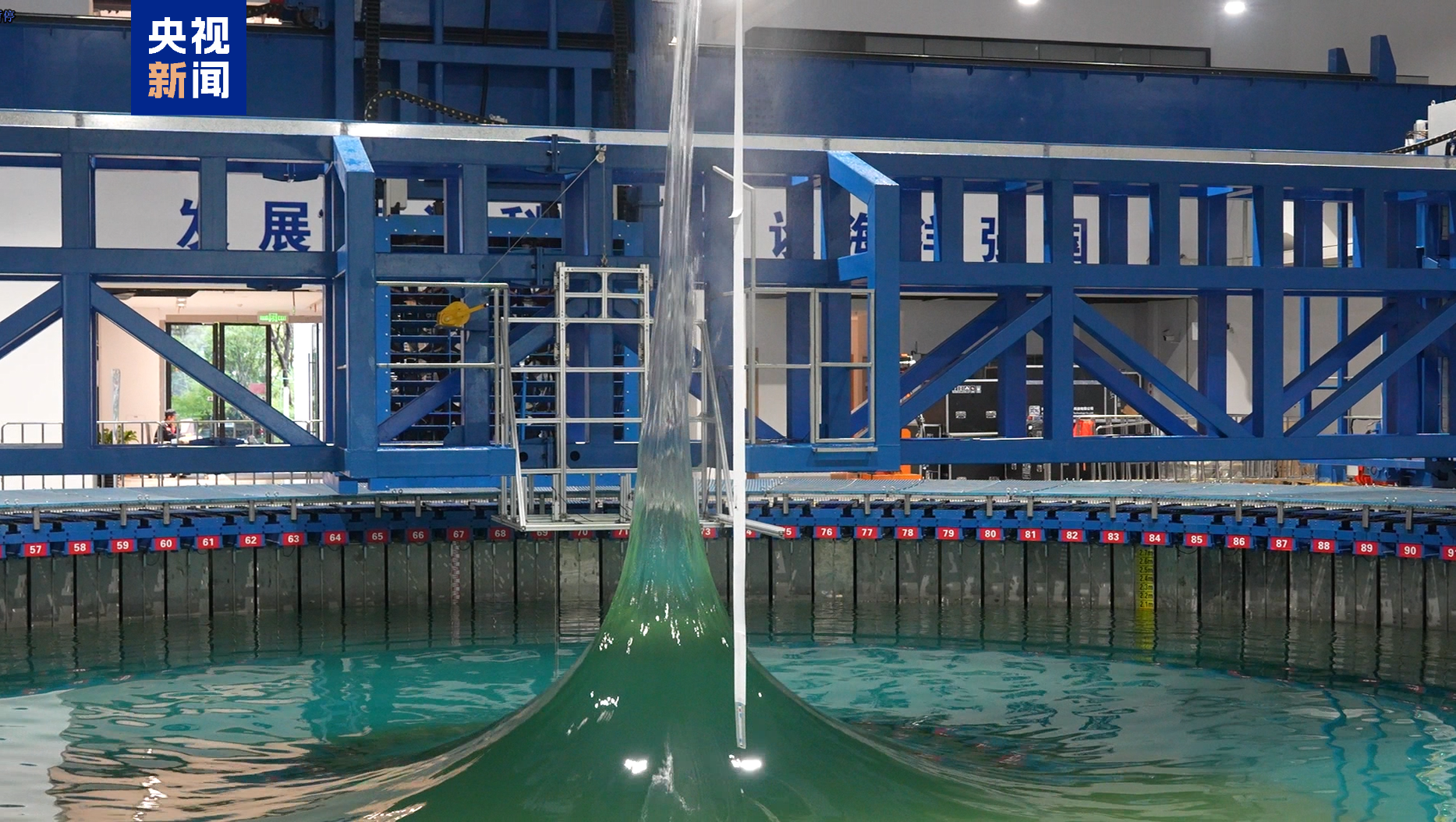

直径27米的圆形水池中,浪涌瞬息万变——上一秒波平如镜,下一秒掀起“深海风暴”。这不是天然海域,而是浙江大学海南研究院的“人造海洋”。

8月18日下午,来自9个东盟国家、16家主流媒体的29位媒体朋友走进聚波极端海况水池实验中心,目睹这场“深海风暴”如何从实验室奔涌而出。

相较于传统矩形水池,这座我国首个圆形极端海况聚波水池采用闭合边界造波形式,可模拟聚焦波、旋转波等全向波浪形态,实现深远海极端海况的“场景复刻”。

探访现场,外媒记者们汇聚在直径27米的圆形巨池前,伴随着水面的搅动,一阵风浪突然喷涌而出,记者们举起镜头记录波涛翻涌,惊叹声不绝于耳。

作为海洋试验技术的创新装置,聚波水池可为深远海海洋能源装备、海洋机器人、海洋油气平台、海洋观测仪器等海工装备提供综合海洋环境测试平台,缩短海洋装备研发周期,以更快、更经济、更安全的方式,模拟深远海极端波流海况,快速验证和优化海洋技术装备的稳定性和可靠性。

对于东盟国家而言,应对台风灾害、开发海洋资源,同样离不开极端海况预判能力。这座“人造海洋”正成为区域共同的“技术加速器”,为破解深海开发难题提供中国方案。

印尼国家广播电台广播员 安格里卡·玛尔芙拉:看到他们对每项任务细节的关注,以及如何模拟海洋中的各种情境,很令人着迷。这是一次令人大开眼界的体验,我很享受。

越南《前锋报》总编室内容负责人 裴明龙:中国在海洋经济和海洋研究领域经验丰富、成果丰硕,我希望中国能与我们分享宝贵经验,携手参与研究合作,并将研究成果惠及民生。

浙江大学海南研究院工程师 罗海:在东南亚这方面,包括海上能源、海上粮食这些方面都是大家急需去解决的问题。通过模拟不同的复杂海况的环境去验证这些装备的可靠性,通过完成装备的研发和制造,最后去搜集和挖掘更多的海上能源,推动整个国家经济发展,我觉得也是很有意义的。

(总台记者 李海锋 朱永 费青朵 叶帆 苏开远)

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.