艺评 | 朱怡芳评张君新著《匠艺与生活:海南黎族的工艺文化》

海南日报2025年6月16日021版2025-08-13 15:47:52

编者按:

在海南自贸港建设蹄疾步稳、文化繁荣焕发新生机的时代浪潮中,海南文联微信公众号“艺评”专栏应运而生。本专栏旨在搭建一个有深度、有锐气、有温度的文艺评论阵地,既聚焦海南本土文艺创作的突破与探索,亦关注全国乃至全球文艺动态的思潮碰撞,力求以专业视角剖析艺术现象,以理论锋芒启迪创作实践,为海南文艺高质量发展注入思想动能。

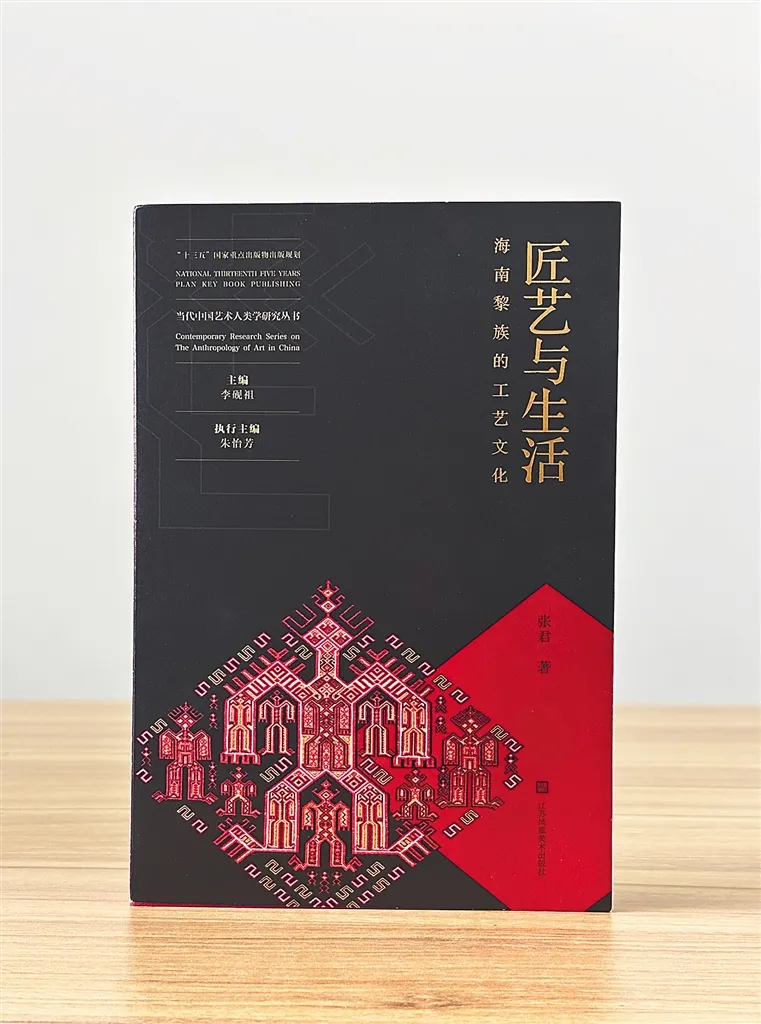

《匠艺与生活:海南黎族的工艺文化》

作者:张君

版本:江苏凤凰美术出版社

时间:2025年1月

导读:工艺造物既是一种艺术现象,也是一种技术活动。人类学家眼中,技术也是文化事象、《匠艺与生活:海南黎族的工艺文化》视工艺技术为一种文化行为,以黎族传统工艺为研究对象,并围绕其文化特质,用艺术学的视角,去审视黎族传统工艺的发生机制、艺术与技术的关系;同时用文化人类学的方法,去阐释传统手工艺对于黎族人日常生活的文化意义。

《匠艺与生活:海南黎族的工艺文化》:

黎族手工艺的技术叙事

朱怡芳

(中国艺术研究院副研究员、当代中国艺术人类学研究丛书执行主编)

传统手工艺从来都不是理想的浪漫化存在,不是在空中楼阁里,而是扎根于田间地头,在各种接地气的工坊间生长,在一个生产、传播、消费的经济链条上存活。当机械复制的飓风卷走最后一根手工丝线,手工艺的生存空间日渐狭窄。是时候架起传统与现代的桥梁,让传统手艺人的匠心被看见。

张君所著的《匠艺与生活:海南黎族的工艺文化》(以下简称《匠艺与生活》)透过人类学的镜头,带我们走近黎族手工艺的“技”与“艺”。这部浸润着海岛气息的著作,以黎族世代相传的手工技艺为经纬,编织出匠艺的文化内涵与技术逻辑。它不仅是关于黎族工艺的深度民族志,更似一盏穿越时空的桅灯,照亮了传统手工艺中流淌的文明根脉,带领读者追溯先辈们物质生活和技艺活动的轨迹。

传统手工艺是人类早期的技术形态,也是人类不同文明阶段的“技术”。生活在工业文明的我们,更习惯于用“现代人”的视角来认识“技术”。张君以“技术作为文化”的视角,探寻手工艺技术系统以及文化表象之下的互动关系,去思考自然环境如何影响工艺材料选择,社会制度如何规范技艺传承,信仰观念如何赋予器物精神内涵。他对文化生产的关注,让我们明白手工艺早已跨越了实用的边界,成为文明基因的活态传承。

作者将手艺人长期积累的实践性技能转化为可用语言表达的解释性知识,重笔勾勒出的“匠艺”思想——手艺人心中和手中的隐性知识与智慧,犹如一簇微光,悄然地照亮每一个可能的方向。这一理论创新使得研究跳脱了静态的物质描述,转而关注动态的“人—技—境”互动关系。例如,对黎族制陶技艺的研究,不仅再现了人类早期制陶的步骤与技术形态,更揭示了黎族社会中关于陶器使用的习俗、信仰以及与之相关的社会关系。黎族的织锦技艺,远不只是将棉线编织成布的技艺,更阐明了其技术实践与族群文化、信仰体系密不可分。

《匠艺与生活》一书溯游至早期人类手工艺技术的文明源头。作者以匠作成物、匠艺传心、匠人立世、匠心通神的四维视角,全景式呈现黎族工艺的文化技术现象:从船形屋的营造智慧到独木器的无榫结构,从黎锦织造的身体技艺到文身符号的族群密码。自然与文化环境、工艺劳作方式与传承机制等共同构成了黎族手工艺所处的文化生态。在作者“技术何以文化”的追问中,我们得以窥见这些承载着族群记忆的手工技艺,既是人与自然对话的生存哲学,也是造物法则的具象表达,更是早期人类技术形态与文化生活的重要见证。

《匠艺与生活》揭示了海南岛独特地理环境对黎族工艺发展的双重影响:封闭性虽然限制了技术的演进,但也因此完整保存了人类远古手工艺的特征。作者敏锐地指出,黎族工艺的珍贵价值不仅在于“显性器物”本身,更在于其背后“以身为度”的技术行为——这种以身体为媒介,将“具身化”技术升华为文化基因的传承方式,展现了农耕文明下的日常性与现代性的剧烈碰撞。

书中通过细致的田野调查展现了黎族社会的技艺分工。值得注意的是,作者打破了传统工艺研究的审美化倾向,明确指出黎族装饰元素本质上是实用需求与信仰体系的产物,其审美价值不过是后人基于现代视角的构建。更具学术价值的是,书中揭示了织锦技艺通过女性联姻网络传播的独特机制,这一发现解释了黎族工艺得以存续至今的原因。

在非遗保护备受重视的当下,手工艺的当代价值与功能发生了转变。多数传统手工艺从以前的日用之物变成兼具审美之物,进入了文化遗产的序列。同时,社会变迁也带来了手艺人身份的改变,农耕文明下的生活图景已不复存在。在这样的背景下,《匠艺与生活》直面传统工艺在现代化进程中的生存困境,以陵水藤编技艺的式微和昌江黎陶制作工艺的转型为典型案例,揭示了非物质文化遗产保护面临的现实挑战。作者颇具洞见地指出,当手工艺脱离其实用性根基,单纯追求“原真性”的静态保护,反而可能加速其文化断裂。这一观点为当前非遗保护工作提供了重要的反思视角。

《匠艺与生活》的价值不仅在于其严谨的学术性,更在于其充满温度的人文关怀。它为认识人类早期的工艺形态提供了新思考,也为传统工艺文化研究提供了新的维度,值得艺术学、人类学及非遗领域的研究者与实践者品读。

黎族工艺的演变映射了传统社会向现代转型的特征,而其“活态”存续则证明了文化的力量。当我们在博物馆惊叹于手工技艺的精妙时,或许更该思考,如何让这些承载文明记忆的技艺,继续在现代生活的土壤里生根发芽。正如书中所言,最好的保护,是让文化继续活着呼吸。

《匠艺与生活》最终指向一个人文命题:手工艺的本质是生活化的存在。手工艺终究要回归生活本质,走进现代人的日常生活,传承其多重文化价值。

张君,中国评协、海南评协会员,清华大学艺术学博士、中央美术学院设计学博士后,现任教于海南师范大学,教授、博导、美术学院副院长,海南省首届“南海名家”、海南省优秀研究生导师。中国文化产业促进会文化遗产保护工作委员会专家委员,海南省美术家协会理事兼设计艺委会副主任。主要从事文化遗产保护与创新设计、设计文化与设计理论方面的研究。主持完成国家社科基金项目、教育部人文社科项目、清华大学柒牌艺术基金等课题10余项,已出版专著、教材3部,发表论文20余篇。

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.