文化周刊丨寻东坡足迹 探琼北津渡

海南日报2025-08-08 09:36:18

何以端

农历六月十一日是苏东坡登上海南岛928周年之日,六月二十日又是坡翁渡海北归925周年之时。坡翁登岛离岛,到底由海府口岸还是澄迈东水港,向有争议,笔者尝试从水文地理史角度分析相关背景,供读者参考。

南渡江三角洲出海故道追溯图。蓝色为通水河道,棕色为故道,浅绿区域为海拔二十米以上(据二十一世纪初卫星地图概略等高线)。何以端 绘制

澄迈海口各有一说

南渡江口诸港(宋代未有琼州府,无所谓府城或海府地区,本文借明清地理概念称海府)和澄迈东水港两种观点,都各有依据,但又都没有确证,若有,就无需争议了。

持海府说的一方,多提出坡翁《与杨济甫》信中“今日到海岸,地名递角场,明日顺风即过琼矣”,以及南宋《萍洲可谈》载坡翁“与子(苏)过乘月自琼州渡海而北”等,作为证据。但古称“琼”往往有两层意思,一指“琼州”甚至代指海南,二指“琼管”所在地即官署或官署所在的城池。古称州县名同样可以有这两层意思,到底指哪一层,要依据前后文判断。

海府说另一条证据是坡翁《与张景温书》中,“知舟御在此,以病不果上谒”。苏东坡即使没从“琼管”口岸登岛,也必须亲到琼管办理前往贬所的公文手续,其时朝官张景温驻于琼管,所以他“知舟御在此”。坡翁登岛、离岛均需到琼管办迁徙手续,但不等于就从琼管口岸登陆或离岸。

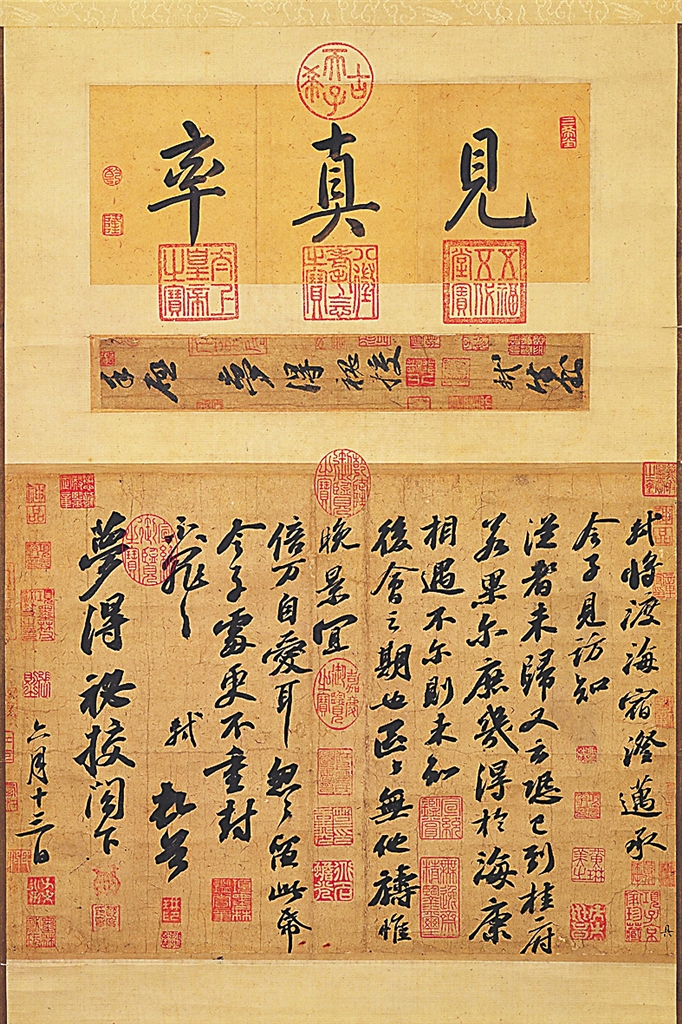

持澄迈说的一方,多以东坡北归前的《渡海帖》“轼将渡海,宿澄迈”,以及给姜唐佐的书信,自言计划“只从石排或澄迈渡海”,恐来不及见面了,等等。然而这都是事前安排,坡翁遇赦北返是大事,受限于舟舶寻觅及风涛难测,事前诸多考虑和安排,既是必须,也因而未见得都能实现。其后有记载他在琼山诸多活动,再未见北渡具体表述,所以澄迈说同样缺乏确证。

为什么坡翁离岛事前都安排澄迈渡海,而不考虑琼管口岸?这就涉及两地口岸的优劣了。

苏东坡离开海南岛前挥就的《渡海帖》。 台北故宫博物院藏

海府港口通塞不常

要探秘宋代琼管港口,首先要弄清楚为什么直到北宋初年才将全岛管治中心迁到府城,这与南渡江主出海口4000余年的西移史密切相关。

据我国水文学家罗宪林等人考证,南渡江主出海口原在三角洲东侧,4500年前沿迈雅河进入今之东营港,由于琼州海峡东侧的喇叭口地形,强烈的东北向风浪挤压导致沿岸漂沙,在出海口东岸形成向西延伸的沙咀,主口门位置受阻,被迫不断西移,最终移到当代的沙上港。汉唐时,南渡江主出海口很可能还在东营港水道,人们不得不越过三角洲顶点(近代铁桥位置)沿江上溯选建郡治。

最迟在五代时期,沙上港作为主出海口已基本稳定,出海河道常年可行船,这是宋初建置“琼管转运司”的基本条件。宋城在府城城垣中西部,城内海拔均超过十三四米,是更新统红土组成的坚实台地,虽紧靠三角洲却并非冲积扇,可以百水不淹,沙上港以东的整个三角洲,都不再有类似台地了。

城址理想,港口却不理想。由于沙洲以北不远,琼州海峡地槽就出现断崖式下降,南渡江所输入的河沙大部分被东北来的急流(古称“三合流”)压向西南近岸,造成江流多支入海,冲积洲不能延长;而长期受拦门沙堵压的出海口门滩涂广阔,注定难为良港,不能直泊大船。琼州海峡泥沙运动的复杂化,引起地貌的季节性变化,尤其南岸较为明显,当代人工堆填海甸岛,疏浚河道,固化海岸,才彻底改变了这个态势。

南宋“神应港”的自然疏浚一度改善了靠泊条件,让苦恼于港口已久的军政当局大喜过望。但这种疏浚并非常态,相反,“其港自海岸屈曲,不通大舟”才是常态,“神应港”之后一段时间,港口重新淤浅。“鲛人频揭水,蕃舶每胶泥”是明初纪实,古人难以测水,海船一旦被胶底不能浮动就非常危险。

宋代南渡江出海口还有一个不利因素,当代所见的南渡江下游并非唯一出海口,东营港出海故道依然畅通,明显分流了水势,使得海府诸港通塞不常的缺陷更为明显。

东水港更胜一筹

明代嘉靖《琼管山海图说》,是现存明代唯一专载山海兵要地志的史料,载澄迈县港口:“海道则有上下八浦……惟东水、石公式可通寇舰。”

“寇舰”能通,亦即海船能通,是良港的标志。《图说》澄迈诸港,仅对东水(今老城港)、石公式(今马村港)二港有此表述,琼山诸港均未见类似表述,差别是明显的。

可见琼山域内海口、秀英诸港通塞不常,多半时候水情不甚理想,往来必须在“白沙津”航道以外的深水区接驳渡海大船,晚清民国的记述同样如此。而澄迈东水港则无需接驳,可以装船直过,石公式港就更优良了。

苏东坡北返前,第二次致书秦观(字少游),说到“有书托吴君,雇二十壮夫来(徐闻口岸)递角场相等”,说明他携行李不少。就安全和方便考虑,这些行李自澄迈港登船直渡的可能性,远大于海府接驳北运,至于他本人是否在海府登舟,是两回事。

一窥宋代“海口浦”

通常认为,海府地区“海口”这一地名最早见于宋代,依据是南宋《诸蕃志》“(琼州)海口有汉两伏波庙,路博德、马援祠也。过海者必祷于是,得杯珓之吉而后敢济”,以及《琼台志》的“琼山县学,在海口浦。元至正中,元帅实德资海牙重修”“邑(县)学肇宋庆历”。

此说颇可商榷。因为“海口”一词正如“田头”“山脚”“街口”一样,可以是泛指,即面临出海的港口,也可以是特指,即某港或某城镇之名。而宋代这两处“海口”之载,考其背景恰恰都只是泛指。

理由有二。

一是宋代海南“海口”作为特指地名,不在琼北而在琼南。《诸蕃志》载吉阳军“郡治之南有海口驿,商人舣舟其下,前有小亭,为迎送之所”,海口驿是水驿,全国最南一驿,琼北是“星轺驿”,驿站名均由朝廷枢密院审批备案,是正式地名。所以,琼山县“过海者必祷于是”的“海口”只是泛指,其确切地址是今龙岐村,即古代“学前水”靠近出海口处。

宋代琼山县学的“海口浦”在哪里,是在白沙津或明清海口港吗?

这就说到理由二。官学地位很高,历代多设在州县城内或城边安全便捷之地,甚至常常设在官署区内。宋代白沙津包括明清海口港周边,宋时淤积未熟,滩涂更为广阔低矮,不宜人居,直到宋末亦难有固定村落。

元初将宋末降兵(其中疍民不少)“于白沙津置镇,设官管领,给粮巡防海上”,后又将占城降番“立营籍,为南番兵”,首开建置,都是水师。这一带当时就叫“夷洲”,明代雅化为“公式洲”,明清间一直有公式洲都,与海口都并列。

官学师生都是斯文人,无力防御暴力侵害。北宋县令绝不会把一邑精英扔到滩涂遍布、红树林密密麻麻,连淡水都难保障的苦远僻地这样荒唐。

宋代琼州城的城廓远小于明代扩建以后的府城,其东门当在鼓楼以北的今文庄路口,西门当在今宗伯里一横的忠介路口。郡城通海码头就在明清东门(现保护碑称为宋城东门)外的河口,也就是绕城南再北拐的“学前水”东门外那段。宋代这条河又深又宽,虽是内河港难泊大舟,却不失为很方便的琼管主港。港口本身不宜聚居,船民遂于附近成“番疍(攀丹)村”。明代学前水渐渐淤窄,人们就在这里向东开凿人工河贯通南渡江,继续出海。

宋代航船直通东门外的那段河道,宋人既称海口,也称河口,如正德《琼台志》记载的“玉皇殿,在城东河口,宋乡人募建”。“城东”不书里数,说明不足一里。“海口浦”是宋元郡治主港,既无需、亦未有定名,外通海北及诸番,内连南渡江诸埠,粮食竹木等物无不仰赖。

洪武二十八年(1395年)构筑“海口后千户所城”,此后“海口”渐渐在全琼成了专用地名,再往后成了全国专用地名,无意中对海南自古以来的海洋文化导向是个高度肯定。

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.