海南周刊 | 《南京照相馆》的历史原型

海南日报2025-08-04 10:41:17

华予

一卷胶片,一段被血浸透的记忆。在南京大屠杀这一中华民族的至暗时刻,影像不仅是最真实的历史记录,更是对侵略者最有力的控诉。当电讯被切断、新闻被封锁,一张张暗房中冲洗出来的照片成为穿透黑暗与罪恶的光。近期上映的电影《南京照相馆》以1:1的场景复刻还原,唤醒了一段不该也不会被遗忘的真相——那些由侵略者亲手拍摄、却由民众冒死保存下来的罪证影像。它们不是虚构的剧情,而是对历史真相的呈现。

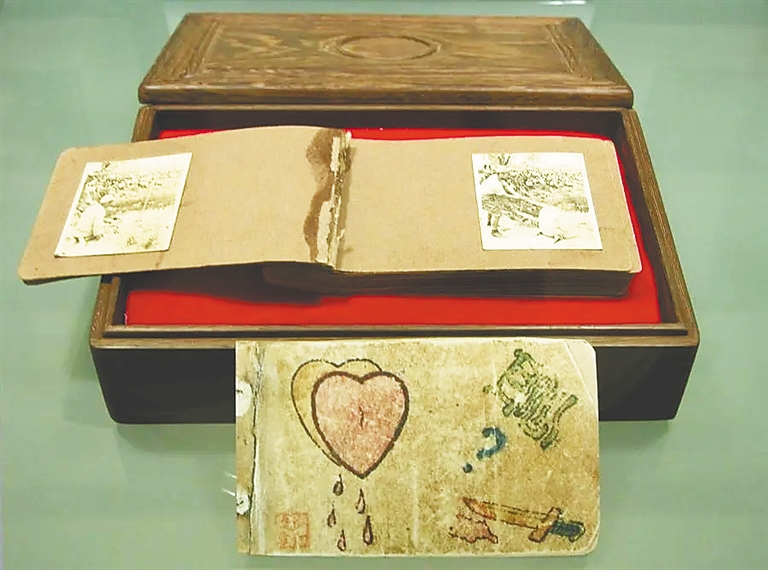

作为南京大屠杀案“京字第一号证据”的日军暴行相册。图片由新华社发

青年保存照片的原型

《南京照相馆》不仅通过个体命运展现了大屠杀的残酷,更揭示了在严密新闻封锁下,真相传播的艰难与可贵。日军1937年12月13日侵占南京后,立即切断所有电讯联系,限制人员进出,使南京沦为一座与世隔绝的“死城”。外界几乎无法获取城内实情。直到12月16日,国民政府中央通讯社发布了一则不足50字的笼统简讯。22日,国统区媒体才开始从上海租界《大美晚报》英文版中获得较为确切的报道。隶属于国民党中央宣传部的国际宣传处也积极设法获取日军自行拍摄的照片,用于向国际社会揭露暴行。一些参与南京大屠杀的日军官兵出于军国主义狂热,用随身携带的相机记录“战功”,并将胶卷送往南京、上海等地的照相馆冲洗。影片中,日本随军摄影师伊藤秀夫找邮差阿昌冲洗照片的情节,正是对这一史实的艺术化呈现。

阿昌本是南京城中一名邮差,险些被日军当作士兵枪杀,后冒充吉祥照相馆学徒,意外接触到伊藤的底片,发现了屠杀、强奸、活埋等惨绝人寰的画面。这一情节,取材于真实历史人物罗瑾与吴旋的经历。

罗瑾(左)和吴旋(右)合影。图片由新华社发

1938年1月,年仅15岁的罗瑾在南京华东照相馆当学徒时,一名日本少尉送来两卷胶卷要求冲洗。显影后,他目睹了日军砍头、强奸、集体屠杀等血腥影像,悲愤交加,悄悄多印了部分关键照片,装订成册。他在相册封面上画下一把刺刀直指滴血红心,并写下“耻”字。为躲避搜查,罗瑾将相册藏于毗卢寺集训队厕所墙缝中,后因发现相册丢失而惊恐逃离南京。殊不知,相册已被同学吴旋拾得。吴旋深知相册价值,一直小心珍藏,直至1946年南京审判战犯军事法庭征集证据时主动上交。这些由日本人亲手拍摄的照片,成为“京字第一号”证据,让战犯谷寿夫无法狡辩脱罪。

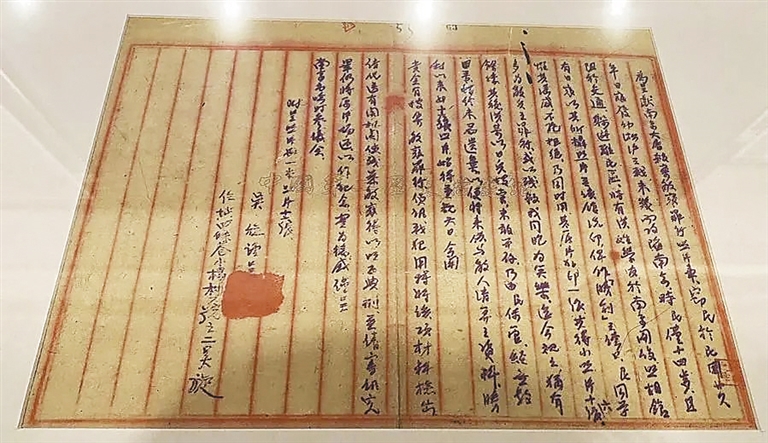

抗战胜利后吴旋提交的“为呈献南京大屠杀案敌寇罪行照片事”呈文。图片由新华社发

影片中,阿昌最终死在敌人屠刀之下,用生命揭穿了伊藤是敌非友的伪善面具。而现实中的罗瑾幸免于难,活至82岁,晚年写下12万字自传手稿《历史的诉说》。50年后,罗瑾与吴旋方知彼此守护的是同一份“屠城血证”,他们以普通人的勇气和良知留存真相,是影片中“传递真相”这一核心叙事的历史原型。

照相馆空间的历史镜像

中华门曾是南京城墙最坚固的防线。1937年12月12日,谷寿夫率领第六师团由此攻入,随即在雨花台、花神庙一带展开大规模屠杀。影片通过这些地理坐标,将个体命运与国家存亡联系在一起——照相馆地下室里,是为躲避搜查而泼洒粪水掩人耳目的“小家”;外面,是山河破碎的“大家”。邮差阿昌、演员毓秀、士兵宋班长,以及照相馆金老板一家四口,是千千万万中华儿女的缩影。

影片中的吉祥照相馆位于贡院街。这条街的日常烟火,转瞬化为烧杀劫掠的炮火硝烟。当胶卷在暗房中逐渐显影,那些被日军屠戮的受害者,竟是阿昌送信熟识的街坊邻里。亲朋引颈就戮,怎能不令人痛心疾首?正如片尾所言,这条街巷浓缩了南京人的春夏秋冬——毕业、结婚、生子等人生重要时刻,总要留下一张照片。照相馆的照片墙不仅是市民记忆的载体,更是城市肌理的缩影。而在日军暴行下,墙上悬挂的百姓生活照,被替换为日军耀武扬威的宣传板。影片对中华门、挹江门等南京标志性地点的还原,以及金老板扯出的一幕幕祖国大好河山的照相布景,承载着深沉的家国情怀,而正是家国情怀激发了他们从乱世苟活到奋起抗争的内心觉醒。

影片还呈现了日军闯入医院搜寻士兵、肆意劫掠的场景。鼓楼医院(金陵大学医院)作为南京历史最悠久的美国教会医院,在大屠杀期间为不少受害者提供救治。普通市民、医护人员与国际友人在此共同筑起一道脆弱而又坚韧的生命防线。然而,这一处代表光辉与希望的地点,竟也未能幸免于日军的暴行。纪录片《1937 南京记忆》提到,医院的威尔逊医生在12月18日的家书中写道:“今天是当代但丁炼狱的第六天,是用血腥和淫秽的大字写成的。大批人被屠杀,成千上万妇女被强奸。”时任国际红十字会南京分会主席的约翰·马吉,秘密拍摄了医院内的影像,记录下许多令人心痛的画面。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆外的雕塑。资料图

多处细节背后的真实

影片导演申奥曾坦言:“真相远远比电影呈现的要残酷得多。”《南京照相馆》虽以艺术手法重构历史,却始终保持对真实的敬畏。它没有回避暴行的血腥与荒诞,以冷静而锋利的镜头,揭开侵略者伪善的面具,直面那段被血与火浸透的岁月。

进入随军摄影师镜头的“百人斩”杀人竞赛画面,令人脊背发凉。这一情节源自真实历史:1937年12月,侵华日军军官向井敏明和野田毅在从上海向南京进军途中,竟以屠杀中国平民为乐,展开杀人比赛。日媒曾大肆报道这则充满军国主义狂热的“战报”,相关报道成为战后审判的确证。

更令人愤慨的是侵略者对“和平”景象的刻意伪造。电影中,日军为挽回国际声誉,强行拉人摆拍“军民亲善”照片。当婴儿啼哭不止,一名日本兵竟将其活活摔死,再将尸体塞入毓秀怀中,完成所谓“其乐融融”的构图。这一情节是对历史上日军枪挑婴儿、残杀无辜的艺术提炼,深刻揭示了日军操弄宣传的虚伪。幸存者侯占清的回忆撕开“亲善”伪装:大屠杀期间,南京当地妇女被迫抹灰、剪发、穿男装以求自保,却仍难逃日军摸胸辨性别的凌辱。电影中女性角色剪发等细节,正是对这段历史的再现。

1937年12月,日军侵占南京后坑杀南京市民。资料图

为掩盖罪行,日军建立了严密的审查制度。电影中频繁出现的“不许可”印章,也是历史的真实写照——凡涉及屠杀、强奸、劫掠等影响日本国际形象的影像,均被强制销毁或封存。这种系统性掩盖罪行的行为,暴露了侵略者明知所行之恶依然肆意横行的暴虐残忍。然而,正是那些被日军欺辱的人们,用勇气和智慧,将证据悄悄留存。张纯如所著《南京大屠杀》,展示了两张W·A·法默送给《展望》杂志的照片。其一为南京沦陷后日本兵以中国俘虏为活靶进行刺刀训练,其二为5名中国俘虏被日军活埋。照片来源为:日本兵拍摄后送到上海冲洗,日本独资店的中国雇员违反命令多洗了一份,并将之偷传出来。

影片中,日军拆下南京明城墙的砖块运往日本,用于修建“八纮一宇塔”。“八纮一宇”源自《日本书纪》中神武天皇“掩八纮而为宇”之语,意为“统一天下”。1940年,日本在宫崎县建成该塔,大量使用从中国掠夺的建筑材料,包括南京古石、泰山石、长城砖等。这些承载中华文明记忆的遗存,竟被用于构筑侵略者的“丰碑”,其象征意义之恶劣,令人愤慨。

电影结尾,以一声清脆的快门声,完成了对这一切的颠覆——战犯谷寿夫在雨花台被枪决的瞬间,与幸存者按下快门的声音重合。这一刻,相机定格了正义的实现。历史的真相,无法被暴行封存,也无法被谎言抹去。守护真相,是我们每个人的责任。

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.