海南周刊 | 抗战家书寄情义

海南日报2025-08-04 10:53:55

铭记历史 缅怀先烈

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年特别报道

海南日报全媒体记者 罗安明

战火纷飞的年代,抗日英雄们留下了一封封用情义写就的家书。这些家书,有的写于阴暗牢房,有的成于硝烟战壕,字里行间透着对日寇的满腔怒火和对亲人的无限眷恋。时光会让纸张褪色,但这些饱含情感与力量的文字不会过时,天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀不会过时,视死如归、宁死不屈的民族气节不会过时。

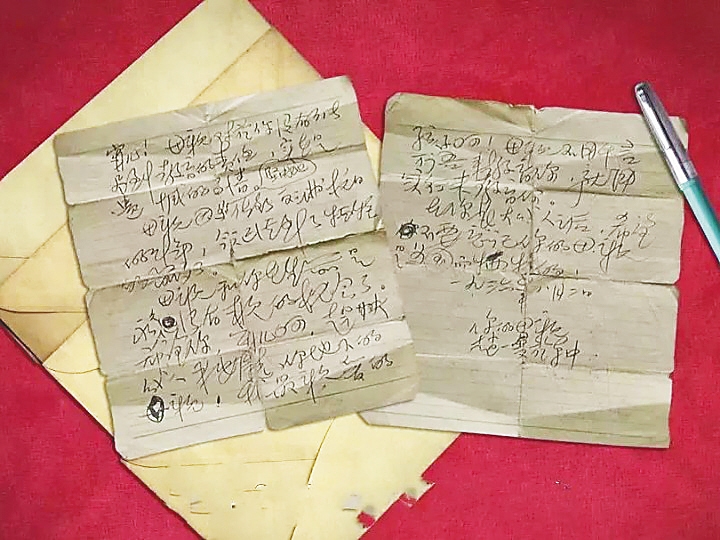

赵一曼写给儿子的信(非原件)。

抗日英雄的铁骨柔情

“宁儿,母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情……我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”著名抗日女英雄赵一曼(原名李坤泰),在牺牲前写给儿子的信,情之切切,感人至深。

赵一曼和儿子陈掖贤合影。

九一八事变后,赵一曼被派往东北发动抗日斗争,她未满3岁的儿子宁儿(陈掖贤)被留在汉口哥哥家抚养。1935年冬,任东北人民革命军第3军2团政委的赵一曼在掩护部队突围时负伤被捕。日军对她施以长达9个月的非人折磨,她忍受酷刑,不肯屈服。1936年8月2日,敌人将赵一曼绑在马车上游街示众后,押往刑场处决。在从哈尔滨开往珠河的火车上,赵一曼自知殉国就在眼前,最放心不下的就是7岁的儿子,于是向看守人员要来笔纸,在火车上写下两封绝笔信。这两封信,字字饱含深切的母爱,其中既有不能抚养孩子成人的遗憾,又有为国捐躯、虽死犹荣的坚定信念。

赵一曼被害后,她的亲人并不知情。直到20世纪50年代,经多方查找,确认李坤泰就是赵一曼。1954年,已经长大的陈掖贤在东北烈士纪念馆第一次看到母亲写给自己的信,大哭一场,手抄了一份留作纪念。

曾任八路军副参谋长、八路军前方总部参谋长的左权,是抗战时期我党牺牲的级别最高的将领之一。1940年,华北战事吃紧,为了专心筹划“百团大战”和反“扫荡”,左权将妻子刘志兰和不足百天的女儿左太北送到延安。从此,天各一方,鸿雁传书。他时常在信中惦记着女儿,他说:“四天三夜的生死战斗回来,我第一件事就是给你们写信。如果我在战斗中牺牲,此生别无遗憾,惟一遗憾的是我们的女儿北北,我不曾给她一点父亲的爱,没有尽到一点父亲的责任,只有拜托你替我多亲吻女儿了。”天气变冷了,他在信中写道:“记得太北小家伙似很怕冷的……希当心些,不要冷着这个小宝贝,我俩的小宝贝。”

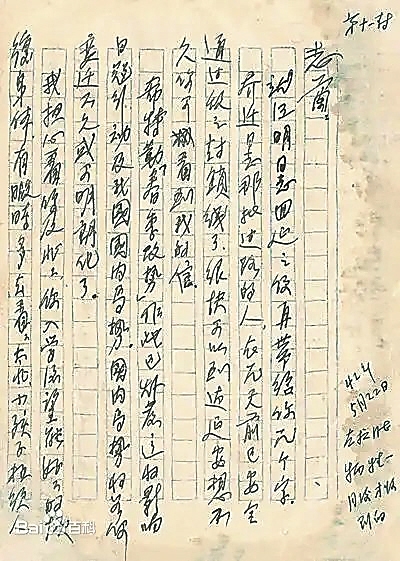

左权写给妻子的信。

1942年5月,日寇对山西辽县麻田(今属山西省左权县)“铁壁合围”,进行疯狂“扫荡”。5月22日晚,左权在油灯下给妻女写下最后一封信。“别时容易见时难,分离二十一个月了,何日相聚,念,念,念,念!我担心着你及北北,我在前线,我不愿挂念你,但为了儿女情长,影响我的职责,就是最大的罪恶。”仅3天后,左权在指挥部队掩护中共中央北方局和八路军总部等机关突围转移时不幸牺牲,年仅37岁。

左权与妻子刘志兰、女儿左太北合影。

爱国青年的无悔选择

七七事变后,许多爱国青年不忍山河破碎,毅然踏上抗日救亡的道路。他们有的改名瞒着父母参加抗战行动,有的放弃学业或从商的机会,投笔从戎、弃商参军,把一腔热血献给祖国。

孙晓梅出生于浙江富阳的一个书香门第,自幼喜读诗书,是当地小有名气的才女。七七事变后,她经常在报纸上发表文章,揭露日军暴行,唤醒民众的抗争意识。1938年10月,她带领4名进步青年,化装成探亲的难民,步行千里至皖南加入新四军。1941年,在苏南从事抗日工作的孙晓梅,收到姨母来信。姨母在信中说,家事无人料理,劝她念母女之情,尽快回乡“侍奉老母”。

“羊跪食乳,尚识天性之恩,何况人乎?来信读后,心肺实存难言之痛!然时代迫使如此,曾望深谅是幸!”在回信中,孙晓梅对不能在母亲膝下尽孝感到十分愧疚,她说“国不保,家何能存”,希望姨母和母亲能够理解她的“绝情”,让她继续在前线抗战。

在千千万万抗日的爱国青年中,有不少是从海外归国的华侨。白雪娇,又名白雪樵,1914年出生在马来亚(今马来西亚)槟城的一个华侨富商家庭。七七事变前夕,在国内厦门大学中文系读书,后回到槟城当教员,并参加当地的抗日活动。1939年,爱国侨领陈嘉庚发起组建“南洋华侨机工回国服务团”,号召海外华侨回国抗战。白雪娇得知消息后心潮澎湃,但她知道父母肯定要阻拦自己,就每天利用外出机会偷偷将衣服等带到同事家中准备行装,并化名施夏圭(“施”取母姓,“夏”喻华夏,“圭”谐音“归”)报名参加了服务团,登上了回国的轮船。

“家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但破碎的祖国,更是我所怀念热爱的”“祖国危难时候,正是青年人奋发效力的时机”。临行前,她给父母写了一封道别信。在信中,她用“难过极了”“悲伤的情绪”直陈对家人的眷恋,又以“破碎的祖国”“救亡的洪流”等表明自己的报国之心,说自己回国抗战是经过深思熟虑作出的决定,并非草率之举。

抗战胜利后,她回到马来西亚任教,并于1949年10月1日升起了槟城的第一面五星红旗。1950年,她回国从事教育事业,直至退休。

革命者的乐观主义

真正的勇者,往往能从困难中看到前途,在黑暗中看到光明。读抗战家书,可以感受到革命乐观主义精神。

全民族抗战爆发后,时任新四军政治部主任的袁国平,参与领导敌后抗日斗争。1938年下半年,武汉、广州等城市沦陷,“亡国论”盛行,但袁国平写给侄儿振鹏的信,却充满笃定和乐观。“敌自攻陷粤汉后,劝和诱降失败,速战速决无望,几经周折,最近始决定继续挣扎,企图攻我西北,截断中苏交通,窥伺西南……但是敌人这种企图是不易实现的,因为敌愈深入愈困难,兵力分散,交通延长,后方空虚。”他在信中分析抗战形势,认为日军深入我国腹地,战线太长,必将遭到前后夹击,陷入泥潭,得出“中国抗战前途很好,最后定可战胜日本,只不过要经过一个长期的艰苦奋斗”的结论。

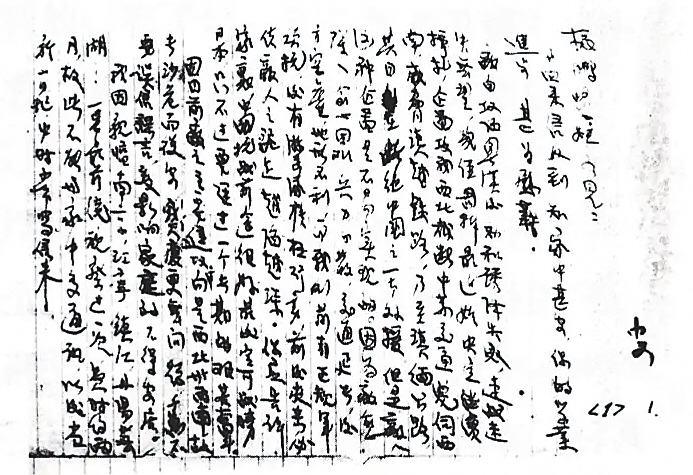

袁国平写给侄儿的信。

袁国平还在信中说,日本鬼子并不那样可怕,只要会打战(仗),敌人的飞机大炮都有办法对付的。“一年多,我们在大江南北共打了贰佰廿多次的战(仗),都是胜利的,有了这一年打鬼子的经验,我们以后更有自信了。”

彭雪枫与妻子林颖合影。

著名抗日英烈彭雪枫1942年12月3日写给妻子林颖的信,十分特别。当年11月至12月中旬,日伪军集中7000多人的兵力对淮北进行大“扫荡”,妄图歼灭新四军第四师主力。彭雪枫率部灵活运动,相机反攻,有效杀伤敌人。“我英勇战士猛掷手榴弹一百余枚,并以机枪交叉扫射,杀伤鬼子六十余名,实在痛快……这一仗给敌人打击最大,老百姓轰传得也越发厉害,都说新四军的计策高妙,打仗能干。”彭雪枫高兴地与妻子分享胜利的喜悦,还介绍了阅读高尔基、托尔斯泰等名家著作的进展,提到苏联红军一周之内消灭德军近20万人、英美军队在北非势如破竹等,对时局好转和抗战胜利很有信心。

家书流淌着真情实感,体现了理想信念。打开泛黄的纸张,重读一封封抗战家书,我们不仅触摸到了历史的温度,更感受到了“我以我血荐轩辕”的赤子之心。

本版图片均为资料图

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.