海南周刊 | 穿越烽火的信仰

海南日报2025-08-04 10:53:55

铭记历史 缅怀先烈

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年特别报道

海南日报全媒体记者 刘晓惠 通讯员 薛冬凌 实习生 劳兰婷

编者按

读红色家书,纸短情长间,革命先辈的身影悄然清晰。“日内恐即将判决,余亦即将与你们长别”的不舍;“国家亡了我们就要做人家的奴隶了”的忧愤;“生是为中国,死是为中国”的壮烈;“继我志呵!继我志呵!”的嘱托……一行行滚烫的文字,镌刻着铁骨柔肠,浸透着精神信仰。本期《海南周刊》封面,为您开启红色家书。

烽火连三月,家书抵万金。在革命战争年代,无数共产党人舍小家为大家,将信仰与对亲人的思念付诸笔墨,写成一封封家书。字里行间的真挚情感、家国情怀,以及对后辈的殷殷期望,如今读来,依旧感人至深。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。8月1日,正值八一建军节,“尺翰映山河——海南红色家书中的时代记忆”展览在海南省博物馆开幕。11封家书、140余件/套文物展品,讲述了一个个感人的红色故事。

字句里的觉醒年代

“我是为大多数人谋利益而牺牲,我的革命目的达到了。惟是对你很对不住,因为数年与你艰艰苦苦,我用全副精神为革命而努力,没有和你享过一日的安闲快乐的日子……慧根呀!我不忍说了,继我志呵!继我志呵!”

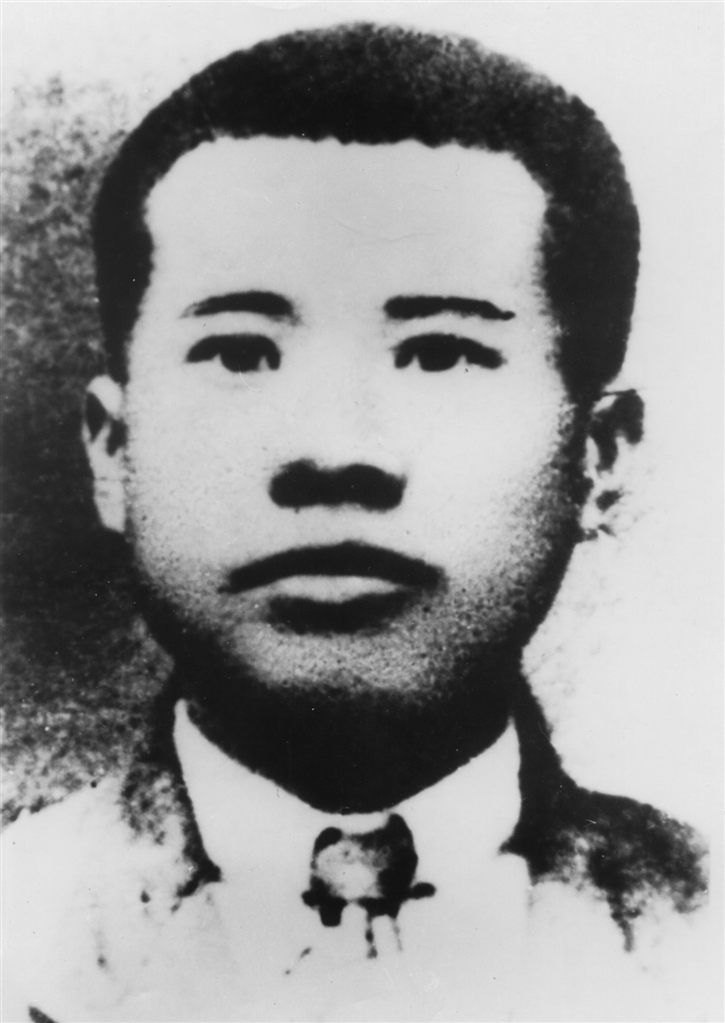

王器民

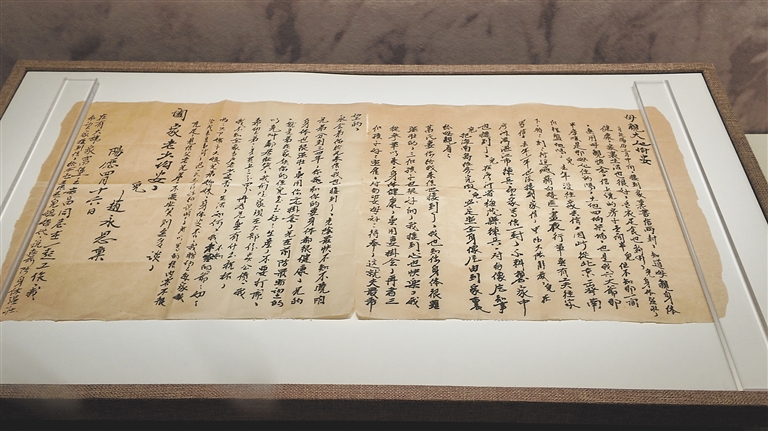

展柜里一封泛黄的家书,是1927年6月28日琼崖革命先驱王器民(今海南琼海人)就义前,在狱中写给妻子的遗书,也是他向世人最后的道别。

1927年,广东国民党反动当局发动四一五事变,王器民被人出卖,不幸被捕入狱。在狱中经历残酷的审讯与折磨,他自知凶多吉少,于6月28日提笔给妻子高慧根写下一封绝笔信。

“革命分子如无肯牺牲,革命是没有成功的日子”“我和你做夫妻是生生世世的”“觉权设法教育他,引导他继续我的革命事业”。这封信全篇500余字,既有为革命献身的崇高理想,又表达了对妻儿的不舍,字字情真意切。

在封建思想较为顽固的旧社会,他还在信中鼓励妻子“找有良心、富于革命性的男性,和你共同生活”,体现了他难能可贵的胸怀。家书的尾句,他以“继我志呵!继我志呵!”的叠句给妻儿留下嘱托。他的志向,妻儿怎会不知?后来,或许是受到父亲的影响,他的儿子王觉权成为一位大学老师,继承了父亲开启民智的遗志。

“以革命之血,换得自由之花,死得其所矣!”这是崖县(今海南三亚一带)革命运动先驱麦宏恩写给父母的最后一封家书中的一句话。这封信全篇700多字,据说是缝在衣服里被人带出监狱的。

麦宏恩

1925年,麦宏恩与一批志同道合者成立了崖县第一个党小组。次年,他们又秘密创立了崖县第一个党支部(中共崖县东南支部)。1927年春,麦宏恩返回广州国民大学就读,不久后,他在四一五事变中被捕入狱,7月被反动派杀害,年仅28岁。

信一开篇,麦宏恩便介绍了写此信的原委。入狱后,他一直想写信给父母,但每每提笔,又总是放下。他在信中回忆了父母含辛茹苦供他念书的点滴,深感“大人白发苍苍,无人奉养,抚育之恩不能报其万一,死不能瞑目也!”

在他看来,对革命者而言,死亡不是终点,“虽云男一死,唤起世界人类共争自由,以革命之血,换得自由之花,死得其所矣!”他还不忘叮嘱父母,一定要“笑逐颜开,无所忧虑也”。

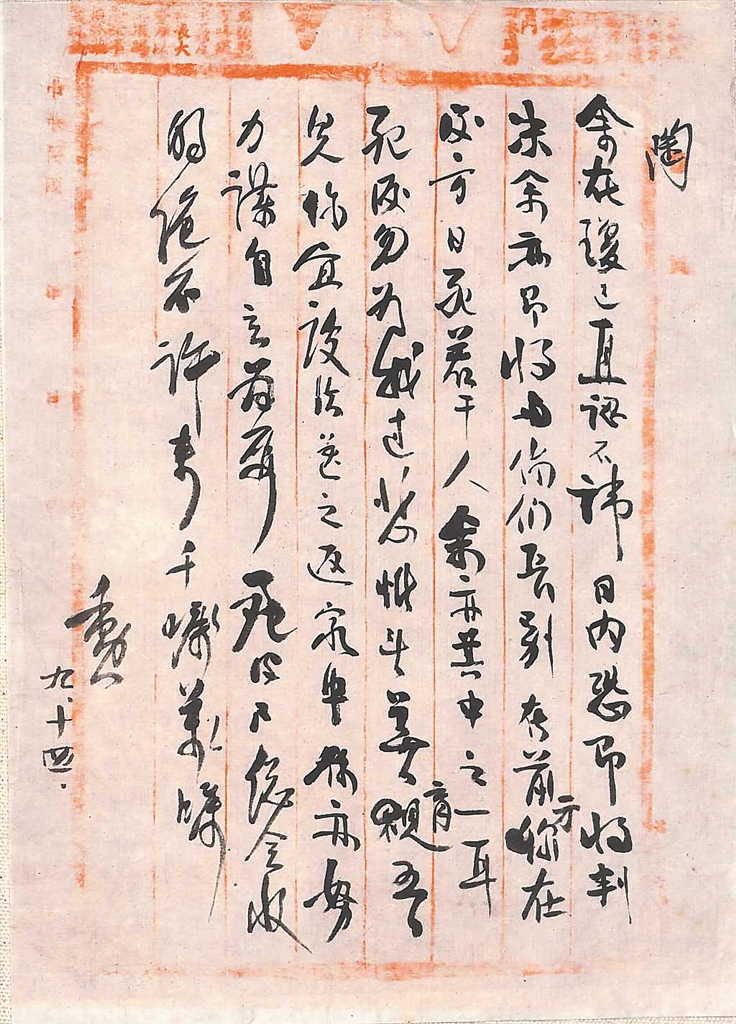

“余在琼已直认不讳,日内恐即将判决,余亦即将与你们长别。在前方,在后方,日死若干人,余亦其中之一耳。”在狱中写下这封家书时,时任广东省委军委书记的李硕勋(今四川宜宾人)才28岁,他对妻子赵君陶的告别、叮嘱,读之令人动容。

李硕勋在狱中写的家书。

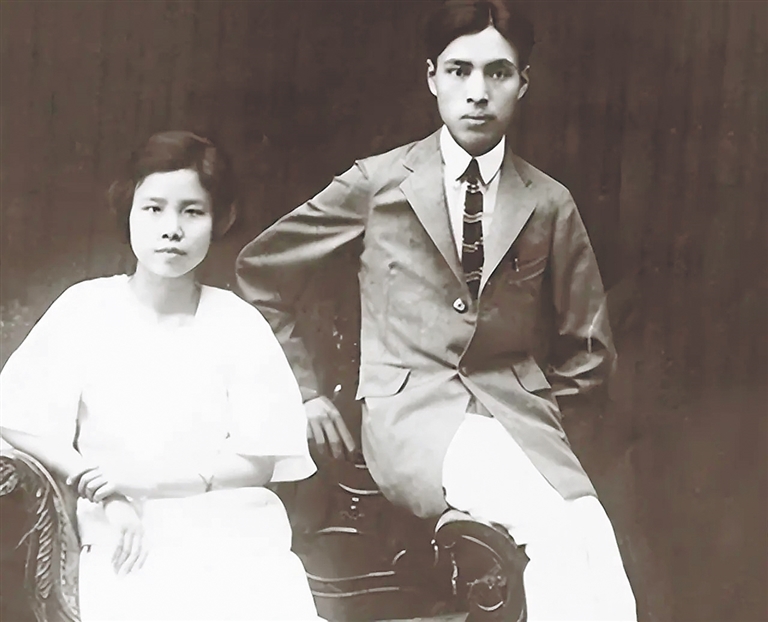

1931年8月,李硕勋由香港转道琼崖策划扩大琼崖游击战争,因叛徒告密被捕入狱。在狱中,他坚强不屈,受尽酷刑。同年9月5日,在海口东校场英勇就义。

李硕勋(右)和妻子赵君陶。

李硕勋被捕后,抱定了为革命献身的信念,所以他在信中说“在前方,在后方,日死若干人,余亦其中之一耳”。他在信中提及“惟望善育吾儿”,又嘱咐妻子“你亦努力谋自立为要。死后尸总会收的,绝不许来,千嘱万嘱”。诀别时的柔情,更加令人悲痛。

这3封写于狱中的家书,字里行间都是革命者对革命事业的无限忠诚,对亲人的眷恋与不舍。

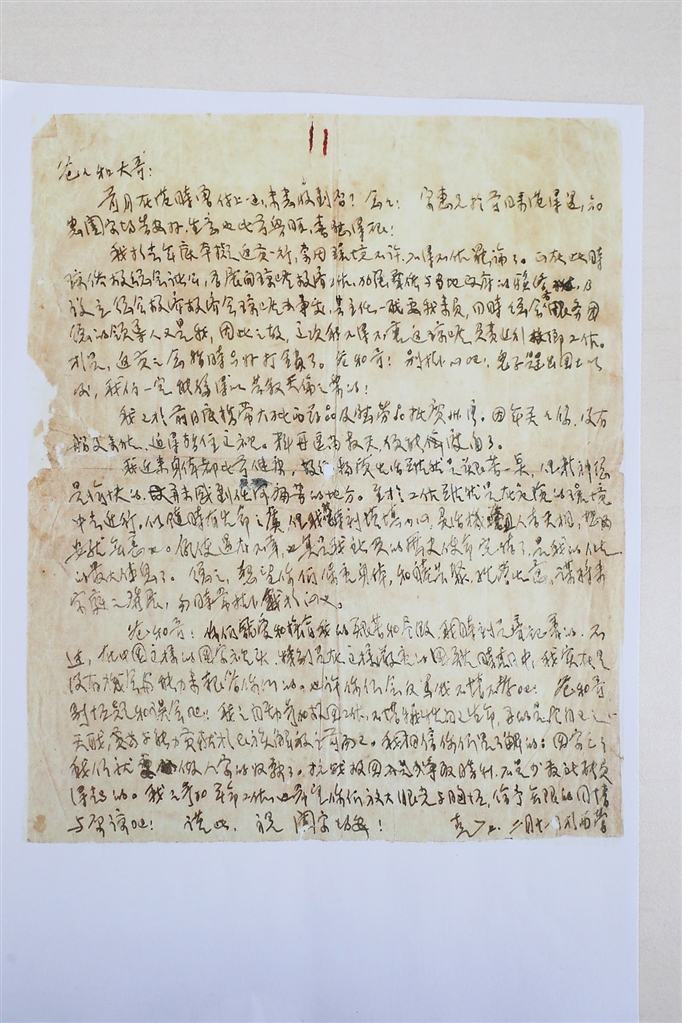

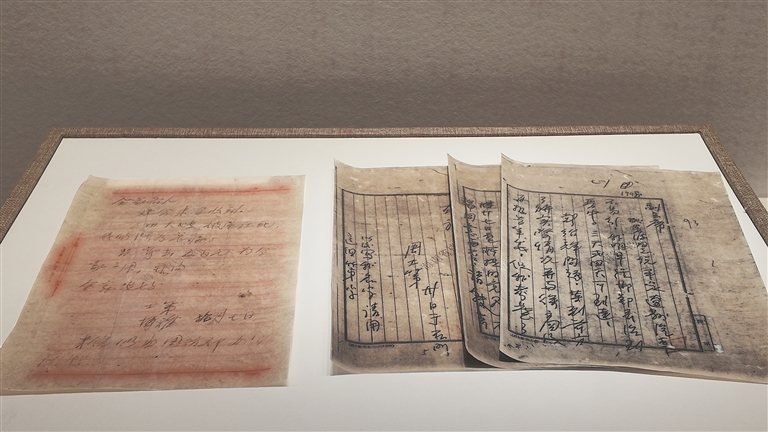

符克写给父亲和大哥的信。海南日报全媒体记者王才丰翻拍

危难中的民族脊梁

琼崖抗战,是中国人民抗日战争的重要组成部分。从1939年日军铁蹄践踏琼崖大地,到1945年抗战胜利,6年多时间里,琼崖革命先辈不仅立下不可磨灭的功勋,也留下了饱含赤诚的家书。

“我之所以参加救国工作,不惜牺牲自己生命,为的是尽自己之天职……我相信你们是了解的,国家亡了我们就要做人家的奴隶了……”这是琼崖华侨抗日的杰出代表符克(今海南文昌人)于1940年初写的家书。当时,旅居海外的琼籍华侨和港澳琼籍同胞心系海南,在香港成立琼崖华侨联合总会。受总会之托,符克携带医药物资经广州返琼开展工作,因年关没有船渡海,他在广州逗留期间给父亲和大哥写了这封信。

在信中,符克毫无保留地表达了对家人的思念和关爱,并给家人许下美好愿景:“爸和哥!别挂心吧!鬼子赶出国土以后,我们一定能够得以共叙天伦之乐的!”然而,当时海内外局势紧张,琼崖华侨回乡服务团成员回国,在冲破日军的海上封锁时,就有7人惨遭杀害。

政局的动荡、敌人的残暴、战友的牺牲,都没有动摇符克的救国之心。他以革命乐观主义直面死亡威胁,“假使遇有不幸,也算是我所负的历史使命完结了,是我的人生的最大休息了”。

在本次展览展出的书信中,原琼崖抗日独立队队长冯白驹(今海南海口人)写给丁绍周的信,是唯一一封写给老乡的信。

1965年5月,冯白驹从海口市云龙镇本礼湖村老屋主丁绍周的来信中得知丁绍周患病,于12日写了一封回信,并寄去35支链霉素。这封信语气平和亲切,字里行间体现了冯白驹对家乡人民的深情厚谊。

面对故交要把冯白驹“相片放大起来在文化馆内悬挂”的提议,此时已荣获中华人民共和国一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章,被称为“琼崖人民的一面旗帜”的冯白驹婉拒了。但因两人许久未见,冯白驹还是随信寄了一张照片,作为供丁绍周个人保存的纪念品。

“只要认识到我是一个伟大的中国人民解放军战士,一切困难就会迎刃而解。”这是一位父亲写给儿子的信。1968年3月,中国人民解放军高级将领庄田(今海南万宁人),给17岁的儿子庄祝胜写了一封信。当时,庄祝胜应征入伍,成为一名人民解放军战士。看到父亲的话语,他下决心要像父亲一样,成为一名优秀的军人。

在信中,庄田鼓励庄祝胜:“愿您在这个伟大的解放军行列里永远是当一个小学生,是一个新兵,向大家学习,向群众学习,搞好团结。”

另一封家书,同样饱含父母对孩子的希冀——

1964年,20岁的马洪中——开国少将马白山(今海南澄迈人)的女儿,正值花季年华,她觉得自己的名字太中性,想改一个名字。马白山得知后,连夜提笔给马洪中写了一封长达60页的家书,讲述了“马洪中”这个名字背后的故事。

马白山在信的第39页写道:“为什么爸爸给你起名叫马洪中呢?是因为你是在抗日战争的大洪流中、在国民党的监狱里、在洪水滔滔的河边生的。”马洪中读信后深受触动,再也不提改名一事。

黎明前的坚定信念

解放战争中,中国共产党领导人民军队以摧枯拉朽之势战胜国民党军队,迎来新中国诞生。黎明前夜,革命志士面对生死考验,在家书中表达坚定信念——甘愿为国家和人民解放献身,投身解放全中国的洪流。

黄长轩

1950年4月13日,中国人民解放军第四野战军40军119师副师长黄长轩给弟弟黄长年写了一封家书。他不仅在信中诉说对家人的牵挂和思念,还表达了对解放海南岛的信心:“现时我很忙,一切精力集中于作战,解放海南的形势已快实现,故不多叙,待任务结束后,我们会面详谈,因而希你安心于现状……其他一切战后谈。”

3天后的4月16日,黄长轩指挥第二梯队渡海登陆海南岛。登陆后,他赴临时前线医疗所看望伤员,途中遇国民党飞机扫射中弹牺牲,年仅36岁。他是中国人民解放军在解放海南岛战役中牺牲的级别最高的指战员。

参加解放海南岛战役的四野战士赵永恩的家书。

1950年4月16日,为解放海南岛正在广东海练的四野战士赵永恩给家人写了一封信。

这是一封充满温情的家信,他在信中询问家里的半间房的情况,希望妻子照顾好3个孩子和母亲,还叮嘱弟弟让家里的亲戚“好好生产,不要打闹,以免叫邻居耻笑”,最后还问候“爷爷奶奶叔叔大阿婶十大娘兄弟姐妹身体安否”。

周士第的家书(左)。刘晓惠拍摄

中国人民解放军开国上将周士第(今海南琼海人)也给家乡的亲人寄过一封信。当他从家人的来信中得知家乡的三田大嫂过世,便和女儿周博雅回信表示“深为哀痛”,并汇去500元生活费,祝全家安好。这封信虽然只有短短几句,却能看出周士第对家乡的亲人十分关心。

张云逸(右)与长子张远之合影。罗安明翻拍

解放战争结束后,社会主义建设被提上日程,此时急需青年力量。1951年,中国人民解放军开国大将张云逸(今海南文昌人)的儿子张远之,到上海参加调干生学习班。9月10日,张云逸和妻子韩碧给张远之写信,规劝勉励,督促他好好学习:“但你尚年轻,须学习普通的自然科学知识和一种专门业务,将来对新社会的贡献更好一些。”张云逸对亲人要求严格,常教导他们多学习文化知识、掌握专业技能,投身祖国建设。

展览的最后一章以“新生”为名,却未专门陈列展品。总体来看,这或许就是策展人想传递的深意:红色家书的故事,仍在人民耳畔回响;红色精神的传承,仍在琼州大地接力;新时代的答案,正待后人书写……

本版图片除署名外均为资料图

红色家书“开口说话”

海南日报全媒体记者 刘晓惠 实习生 劳兰婷

8月1日,在海南省博物馆的展厅里,历史“破纸而出”——

讲解员扮演的女大学生在展厅里走入梦境,与25岁的琼侨抗日先锋符克隔空对话,提及海南自贸港建设的蓬勃景象时,古今交错的画面,让台下观众深受感动。

观众用手机拍摄展厅里的艺术微党课。海南省博物馆供图

当天,“尺翰映山河——海南红色家书中的时代记忆”展在海南省博物馆开幕。展览不仅展出了11封家书、140余件/套文物展品,还特别设计了艺术微党课,将家书背后的革命历史生动再现,为观众带来沉浸式的体验。

“一封红色家书就是一份真挚情感、一段家国情怀,如何让观众透过文字,感悟到革命先辈的理想信念?”海南省博物馆公共服务部讲解组组长秋颖说,展览以11封红色家书为主线,家书里“为求主义实现而奋斗”的誓言、“国家亡了我们就要做人家的奴隶了”的呐喊等,若单靠传统讲解,不够具象化。

为此,省博物馆决定用微型情景剧活化历史。“这不是简单复述家书内容,而是挖掘文字背后未说尽的情感。”秋颖举例,1927年6月28日王器民写给妻子的绝笔信中,一句“为谋民众利益而牺牲”的背后,是他因国忘家、公而忘私精神的集中体现。

在情景剧中,博物馆工作人员设计了革命夫妻隔空对话的场景,妻子那句“阿器,你没有对不住我,我从不觉得苦,只盼你平安,为了革命成功,为了更多人能过上安稳日子,这样的对不住值得”,让观众读懂了革命者的柔情与信仰。

“最大的挑战是既要保证历史内容准确,又要适当艺术演绎,让当代人共情。”秋颖坦言,创作时她反复查阅史料,力求每一句台词都符合时代背景和人物个性。王器民妻子的心理活动、符克与女大学生的对话逻辑,都经过多轮推敲。“怕的是没能充分表达革命先辈的精神。”

5位演员中,4位是博物馆讲解员,1位是暑期志愿者。没有专业舞台灯光,他们用“快闪式”表演拉近与观众的距离。讲解员轻拍“睡着”的女大学生,一句“醒一醒”自然引入剧情;战士们说完“走,练兵去”,便大步退场,让观众在历史余韵中沉思。秋颖说:“我们想让革命先辈的故事深深留在观众心里,传承爱国情怀。”

从王器民狱中绝笔信到黄长轩战前家书,从琼侨符克的赤子心到自贸港建设的新图景,艺术微党课让红色家书“开口说话”。

在演出现场,秋颖注意到,有不少观众在观剧时落泪。“无论时间过去多久,这些家书背后的红色故事,都能打动人。”

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.