体表包块莫轻视:脂肪瘤、皮脂腺囊肿...哪些需要手术切掉?

三亚市人民医院 普外科 主治医师 高小松2025-07-31 15:33:05

您是否曾在洗澡时无意间摸到身上有个“小疙瘩”?或在照镜子时发现颈部、后背悄然冒出一个不起眼的小包?事实上,约90%的成年人一生中至少会出现一次体表包块。这些包块有的如黄豆大小,有的可长到拳头般大;有的柔软如棉,有的坚硬如石。它们可能与我们和平共处几十年,也可能在某一天突然“翻脸”。良性包块可能终生相安无事,恶性包块却可能危及生命。那么,哪些包块可以置之不理,哪些需要尽快切除呢?

一、皮肤下的“不速之客”:认识常见体表包块

体表包块是指来源于皮肤、皮肤附件及皮下组织的异常增生物。它们形状各异、性质不同,治疗方法也大相径庭。

1. 脂肪瘤:会“溜走”的软包

想象一下,在您的肩背、四肢或躯干皮下,藏着一个由脂肪细胞组成的“小油包”——这就是脂肪瘤。作为最常见的良性软组织肿瘤,它摸起来柔软光滑,按压时甚至会像调皮的小动物般在手指下移动。这种包块生长缓慢,可能十几年才长大一点点,通常不痛不痒。只有当它长到压迫神经或影响关节活动时,才会让人感到不适。医生常通过触诊和超声检查即可诊断,因其不会恶变,多数情况下可与它和平共处。

2. 皮脂腺囊肿:藏污纳垢的“粉瘤”

俗称“粉瘤”的皮脂腺囊肿,是皮脂腺导管阻塞后的产物。它像个装满白色豆渣的小袋子,带着特殊臭味,最爱“安家”在头面部、颈项和胸背部。您可能在它的中心看到一个小黑点——那是堵塞的腺体开口,就像火山口一样。若手痒去挤,很可能导致细菌入侵,引发红肿疼痛甚至化脓。更麻烦的是,一旦感染过,它就像野草般“春风吹又生”。

3. 黑色素细胞痣:会变脸的“黑点”

几乎人人身上都有几颗黑痣(医学名为“黑色素细胞痣”)。大多数痣安分守己,但有些却暗藏杀机——特别是长在手掌、足底、腰部等易摩擦部位的交界痣。当痣出现以下变化时,需高度警惕恶变为黑色素瘤的可能:突然增大超过2cm、边缘不规则、颜色变深或褪色、表面破溃出血或伴有瘙痒疼痛。

4. 其他包块

纤维瘤质地偏硬,呈圆形或卵圆形;腱鞘囊肿多见于手腕足背,触之有弹性;而神经纤维瘤压之可能产生麻木感。这些多为良性,但需专业鉴别。

二、这些包块亮红灯时,手术刀该出手了

面对体表包块,我们既不必“见包色变”,也不能掉以轻心。当出现以下五种情况时,手术切除便是明智之选:

1. 包块疯狂生长:速度决定态度

原本“安静”的包块若在几个月内明显增大,尤其是脂肪瘤突然变硬、固定,或黑痣短期内扩大并颜色加深,这可能是恶变信号。例如滑膜肉瘤这种恶性肿瘤,早期虽可能伪装成普通肿块,但其生长速度明显快于良性肿瘤。医生常通过MRI检查发现蛛丝马迹:恶性肿瘤在影像中表现为边界不清、信号不均、周围组织受浸润。

2. 疼痛感染反复发作:粉瘤的“最后通牒”

皮脂腺囊肿一旦感染,会变得红肿热痛,甚至流出恶臭脓液。虽然急性期需先抗感染治疗,但反复感染化脓是手术的重要指征。若不彻底切除囊壁,它就像被留下根系的杂草,定会“卷土重来”。特别提醒:面部三角区的感染包块切忌自行挤压,否则可能引发颅内感染!

3. 位置特殊:关键地带的“定时炸弹”

包块长在以下位置需格外警惕:

- 头面部:皮脂腺囊肿可能压迫神经血管或形成瘘管

- 关节周围:如膝盖后的腘窝囊肿可能影响活动

- 手掌足底:黑痣长期摩擦增加恶变风险

- 乳腺区域:需首先排除乳腺肿瘤

4. 影响美观功能:生活质量不能让步

当包块长在面部导致容貌焦虑,或脂肪瘤长在手指影响握笔持物时,即使它是良性的,也有充分理由切除。一位年轻女孩因耳后核桃大的皮脂腺囊肿常年不敢扎头发,经小切口微创切除后终于重展笑颜。

5. 高度怀疑恶性:与时间赛跑

当包块出现以下特征,需立即就医:

- 质地坚硬如石

- 边界模糊不清

- 与深层组织粘连固定

- 表面皮肤溃烂久不愈合

- 伴有夜间疼痛(滑膜肉瘤的典型症状)

三、现代切除技术:无疤、微创不再是梦

担心手术留疤?现代医学已发展出多种精细技术:

1. 传统彻底切除:连根拔起的“根治术”

对皮脂腺囊肿,医生会沿皮纹作梭形切口,完整切除囊壁及中央小黑头,这是预防复发的关键。术中若不慎弄破囊壁,需仔细擦净内容物并彻底清除残壁,否则残留的上皮细胞可能“死灰复燃”。

2. 小切口微创术:面部包块的“隐形术”

针对影响美观的面部囊肿,如今可采用仅数毫米的微创切口。医生通过小孔彻底清除囊内容物并精细剥离囊壁,再结合美容缝合,术后瘢痕几乎不可见。烧伤整形科开展的体表包块专病门诊,从设计切口到缝合均融入整形理念,配合术后瘢痕管理,实现功能与美观兼顾。

3. 恶性包块扩大切除:生命至上的“安全边界”

对疑似恶性的包块(如快速增大的纤维瘤),手术需扩大切除范围,将肿瘤及周围部分正常组织一并去除,确保“安全切缘”。术后还需辅助放化疗,并定期随访。

四、术后康复与日常自检指南

术后护理三原则:

1. 保持伤口干燥清洁,遵医嘱换药

2. 面部5-7天、躯干10-14天拆线

3. 使用减张胶带或抗瘢痕药物预防增生

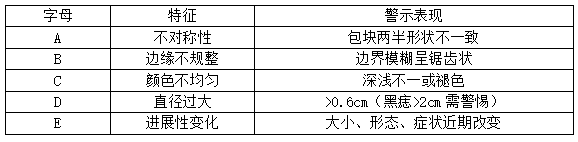

自我监测ABCDE法则(每月对镜检查一次):

发现可疑包块时,切忌“三不要”:不要反复触摸刺激,不要自行针挑刀割,不要迷信药膏外敷。而应及时到普外科、皮肤科或烧伤整形科就诊,通过超声、MRI或活检明确性质。

结语

体表包块如同身体发出的“信号弹”,多数是良性的“和平鸽”,少数是危险的“警报器”。当您发现身上新出现或突然变化的包块,无需过度恐慌,但务必保持警惕。记住一个黄金法则:不痛不痒≠绝对安全,生长迅速=立即就医。科学认知结合专业诊疗,方能让这些皮肤上的“不速之客”来去无痕。

健康小贴士:定期在沐浴后对镜自查全身皮肤,发现新包块或原有包块变化时,用手机拍照记录并标注尺寸,就诊时可为医生提供重要参考!

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.