海南周刊 | 琼剧名作之旅

海南日报2025-07-28 08:49:31

■ 华予

琼剧,作为海南地方戏曲的代表,承载着独特的地域文化和历史记忆。它的发展,离不开一代代艺人的口传心授,更离不开剧本创作者的笔下生辉。从“白肚斋”的即兴表演,到“演员编剧”的民间智慧,再到“专业编剧”的艺术表达,琼剧剧本的演变,既是艺术形式的成熟过程,也是一段关于创作、改编与传承的文化旅程。

现代琼剧《红旗不倒》剧照。海南省琼剧院供图

从“白肚斋”到剧本成型

琼剧的历史至少可追溯至明清时期。五四以前,琼剧以“土戏”和“斋戏”为雏形,融合了闽南杂剧、粤剧等外来剧种的影响,逐渐发展出具有海南本土特色的表演体系。其剧目可大致分为武戏、文戏、文明戏三大类,内容涵盖历史故事、民间传说、才子佳人等,题材丰富多样。

发展初期,琼剧有一种“白肚斋”的演出方式,即没有固定剧本的即兴表演。演员根据“开戏师爷”提供的剧情提纲、人物身份和排场提示,灵活运用学过的曲词、道白、动作进行表演。唱词由演员根据不同角色的个性和喜好临时编排吟唱,称为“嚼青斋”。这种演出形式很考验演员的即兴创作能力,即是否有“肚才”。

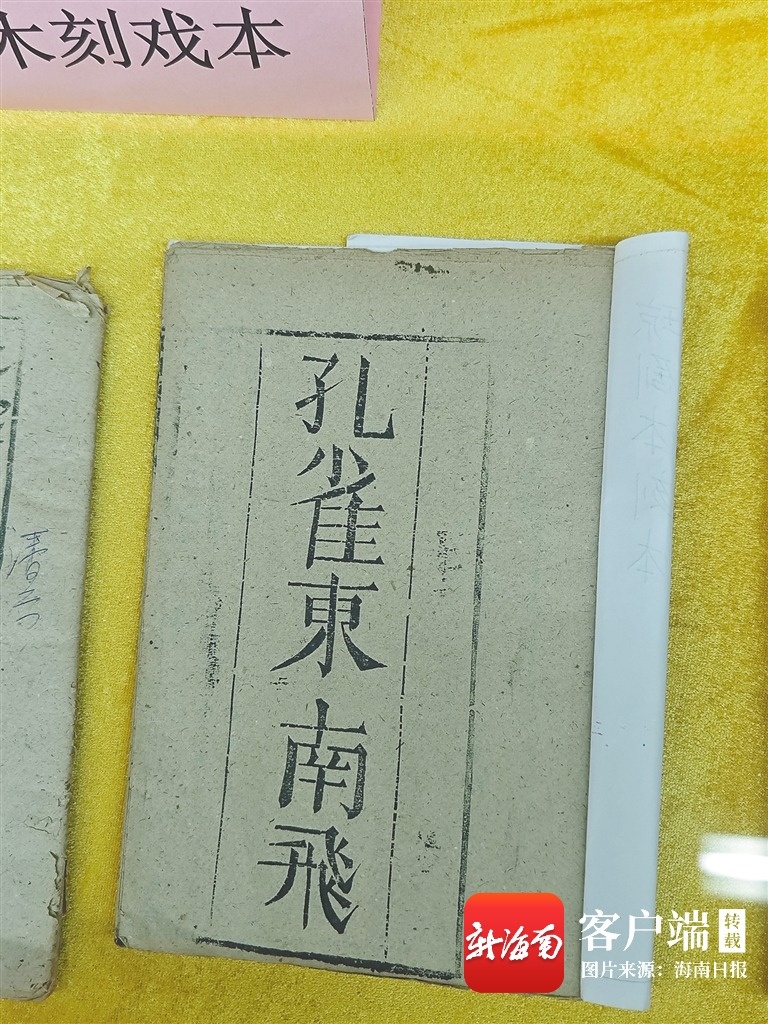

琼剧剧本《孔雀东南飞》。罗安明 摄

因为可以在没有剧本的情况下完成演出,这类“编剧演员”也被观众们称为“精灵戏仔”。例如,清末的杨祚行在讽刺科举弊端的剧目《秀才担枷》中,面对知县传唤质问,临场编唱,文通气贯,剧里剧外都是货真价实的“秀才”!

然而,即兴创作也容易存在结构松散、情节随意甚至脱离主题等问题。例如,著名琼剧演员陈华(1924—2000)在一次演出中,和同台的演员约定以“下生螺”韵对戏。可对手演员几乎先用完了“下生螺”韵脚字,陈华不想重复用韵,只能在台上无奈又俏皮地调侃对手,唱道:“你的韵脚这么狭,你都唱完我唱乜咧?”

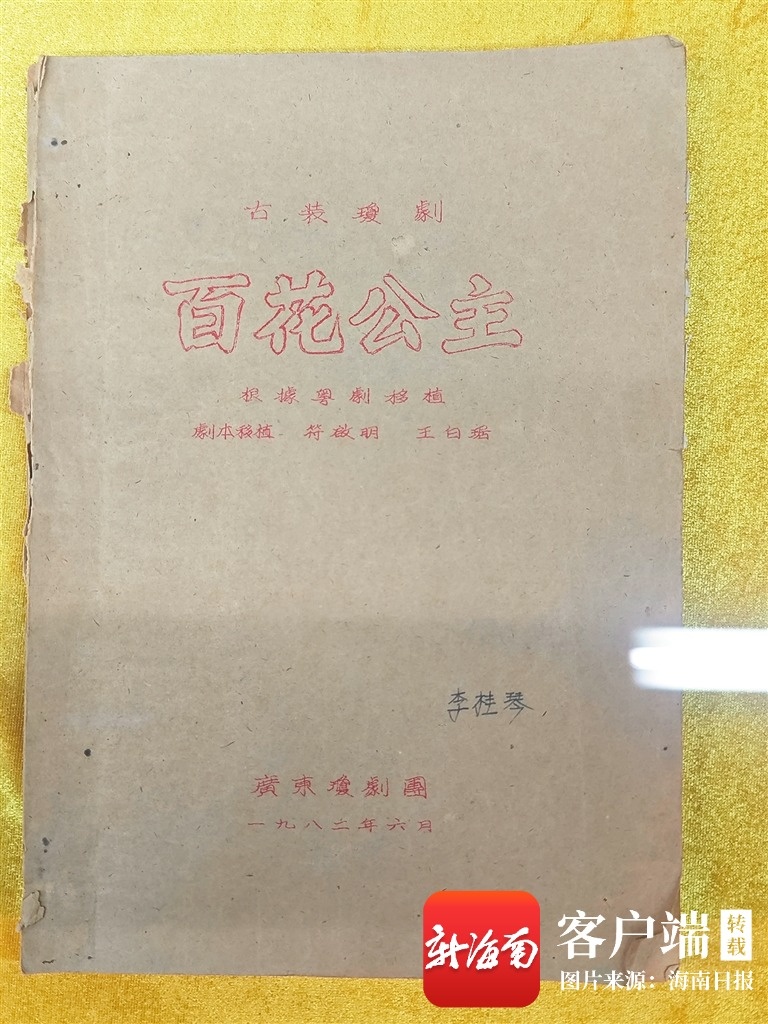

琼剧剧本《百花公主》。罗安明 摄

在剧本尚未普及的年代,琼剧的创作还依赖“演员编剧”,即那些在演出过程中不断丰富剧本内容的艺人。他们根据观众反应、民间故事或自己的灵感,对原有剧情进行增删润色,使剧目更为观众喜闻乐见。一些名伶将民间故事传说编写成情节简单的脚本,供大小班社演出。如《狗衔金钗》原名《狗衔鬃》,清末已有演出脚本,由艺人吴福章编演,后经伍宏芳、天上月发掘整理,成为经典琼剧。《搜书院》成稿于清光绪二十二年(1896年),原作者不详,讲述侍女紫莺为抗婚逃入琼台书院求助书生张日旼的故事。1954年,石萍、陈鹤亭根据老艺人吕凤清口述进一步整理完善,让其成为琼剧的代表性剧目。

随着社会变迁和观众审美需求的提升,武戏逐渐式微,文戏越来越受欢迎,其显著特点是唱词多、念白少。在这种背景下,“白肚斋”式的即兴演出淡出舞台,“有本之戏”成为主流。

时代变革下的旧戏新声

文化艺术和社会现实存在互动关系。清末至民国初期,社会变革加剧,琼剧创作的方向随之发生变化。

五四运动后,在北京、上海读书的琼籍学子带回话剧《东方的早晨》《醒狮》等,用海南话演出,广受民众欢迎。部分琼剧演员受此启发,开始改良土戏,创作文明戏(亦称时装戏)。1922年,在琼崖革命先驱徐成章、王器民等人的倡导下,吴发凤、张禄金等琼剧艺人,成立了旨在改良土戏、呼应新文化运动的“琼崖优伶界工会”。同年9月,“琼崖土戏改良社”在海口博爱南路成立。剧作家们对传统题材进行大胆改造,创作了一批具有新思想启蒙作用的琼剧,比如提倡婚姻自主、爱情自由的《糟糠之妻》《新旧婚姻》《恋爱自由》等;产生了一批影响很大的革命剧目,比如《秋瑾殉国》《黄花岗祭夫》《省港大罢工》《救国运动》等。

由陈华、王英蓉主演的首部琼剧电影《红叶题诗》剧照。资料图

20世纪50年代,我国提出“改戏、改人、改制”的戏曲改革方向。随着“三改”工作的开展,琼剧界对《红叶题诗》《搜书院》《张文秀》《狗衔金钗》等传统剧目进行系统整理与改编,突出其在反抗压迫、弘扬正义等方面的宣传教育价值。

《红叶题诗》的改编就是一个典型的例子。该剧最早由陈成桂于辛亥革命后编写,原为喜剧,讲述才子佳人相恋、终成眷属的故事,无明确时代背景,人物关系也较简单。1958年,在“改戏”背景下,王广花、唐凤鸾口述,林炬整理,将喜剧改为悲剧,男女主人公在君命、母命逼迫下双双殉情,强化了对封建压迫的控诉。1959年广东琼剧院成立后,编剧戈铁执笔进一步打磨,删去表妹一角,突出七王强行选妃等情节,使矛盾更集中、人物个性更鲜明。

1960年,周恩来总理来琼视察,观看《红叶题诗》后,称赞该剧“有自己的艺术特色”,并指示“要继续加工整理”。1962年,田汉赴海南参与剧本润色,不仅调整了剧情,还修改主题诗,将原剧中儿女情长的表达提升至家国情怀的高度。他将诗句改为:“犹自深闺怯晓寒,暖风吹梦到临安……松柏从来斗岁寒,愿同生死不偷安,相携西子湖中去,化作胥潮血样丹。”通过这一改动,田汉将爱情故事与南宋偏安、民生困苦的时代背景结合起来,进一步丰富了《红叶题诗》的内涵。

此外,田汉还特别关注琼剧的语言风格,提出应以“本色”为主导,适当提升文采,避免为文采而牺牲“本色”。

聚焦本土讲好海南故事

琼剧之所以能够历经岁月洗礼,成为海南重要的文化艺术形式,不仅在于其深厚的历史积淀,更在于其“情理兼备”的内核。“理”即情节结构合理、矛盾冲突有逻辑;“情”即情感真挚、打动人心。

琼剧不追求浮华的戏剧冲突,而是通过细腻的人物刻画与抒情唱腔,将人物内心世界展现得淋漓尽致,使观众产生共鸣。《红叶题诗》中坚贞不渝的爱情、《张文秀》中对贫富偏见的抗争、《搜书院》中对压迫的反抗和对智慧的礼赞……这些经典剧目无一例外都以真挚的情感表达触动人心。

《苏东坡在海南》剧照。陈望 摄

20世纪90年代以来,琼剧创作在挖掘海南本土文化方面亮点颇多,许多新作都取材于海南的历史人物、风土人情、红色文化等。经典琼剧《苏东坡在海南》首演于1998年4月,由时任海南省琼剧院院长的著名剧作家李放在琼剧电视剧《东坡劝学》的基础上改造而成。该剧首演成功后,曾在海南省内各市县巡演,掀起了一股东坡文化热潮。1999年,《苏东坡在海南》表演团队曾进京参加中华人民共和国成立50周年演出。2023年,导演周冰带领团队在剧本凝练打磨、舞美诗化提升、人物深入解读等方面发力,成功复排新版《苏东坡在海南》,并多次演出,产生了较好的社会反响。

2021年5月26日,现代琼剧《红旗不倒》在海南省歌舞剧院首演。该剧讲述了革命战争时期琼崖红军英勇无畏、顽强抗争的动人故事,是第十七届中国文化艺术政府奖——文华大奖提名剧目。

近年来,随着社交媒体的兴起,一批新潮的琼剧作品诞生,创作的主力军是“80后”“90后”乃至“00后”。比如,海口将琼剧曲调与古典诗词相结合,推出“琼剧戏歌”,在小学校园传播传统文化;定安有关部门一改琼剧固有的呈现方式,加入说唱等现代音乐元素,制作发布《琼剧说定安》《琼剧唱党史》等短视频,在抖音、快手、微信等平台上广受好评。古老的琼剧,正在以新形式拥抱时代浪潮。

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.