致命高温的隐形威胁:“热射病”的科学防控策略

健康科普2025-07-22 16:44:55

随着夏季气温的持续攀升,高温环境不仅造成人体不适,更潜藏着一种致命性健康风险——热射病。

这一疾病从古代医学文献中记载的“中暍”“暑厥”,逐步发展成为现代医学体系中的重要急危重症。在全球气候变暖的背景下,掌握其发病机制、识别早期症状并采取有效干预措施,已成为保障公众生命安全的必要课题。

一、解析“高温杀手”的致命机制

热射病与普通中暑存在本质差异。当人体核心温度超过40℃时,一系列致命的生理级联反应将被激活:

41℃时,脑组织中的神经元发生不可逆性损伤;

42℃时,凝血功能障碍导致全身性出血倾向;

43℃时,心肌细胞溶解引发心功能衰竭。

高风险人群的识别:

1、经典型热射病的高发群体:主要集中于老年人群、婴幼儿及慢性疾病患者,多因高温高湿环境(如未使用空调)诱发,其死亡率可达60% - 80%。这类人群的体温调节功能较弱,且受基础疾病影响,对高温的耐受性显著降低。以心脏病患者为例,在通风不良的室内环境中长时间暴露,机体散热受阻,热量持续蓄积,最终可能发展为热射病。

2、“过度劳累型”:劳力型热射病的高发人群包括建筑工人、运动员、军人及快递员等。这些个体在高温环境中进行高强度作业或运动时,病情往往迅速恶化,且死亡率较高。例如,某建筑工人在烈日下长时间工作,导致大量出汗,水分和电解质严重流失,同时体内热量过度积累,无法有效散发,致使体温急剧上升,最终引发热射病。 l

预警信号——“灼、晃、晕、乱”四字诀:

灼:感觉体内向外散发灼热感;

晃:极度疲劳,步态不稳,如同醉酒;

晕:出现头晕、意识模糊,甚至抽搐;

乱:面色异常(潮红或苍白)、心慌气短、恶心呕吐、腹痛腹泻。

这些症状的出现,表明身体已处于极度危险状态,必须立即采取措施,予以高度重视。

二、生死竞速——“黄金半小时”救命法则

时间至关重要!热射病救治每延迟1分钟,死亡率将增加10%。核心目标是在30分钟内将核心体温降至38.9℃以下(两小时内降至38.5℃以下)。l

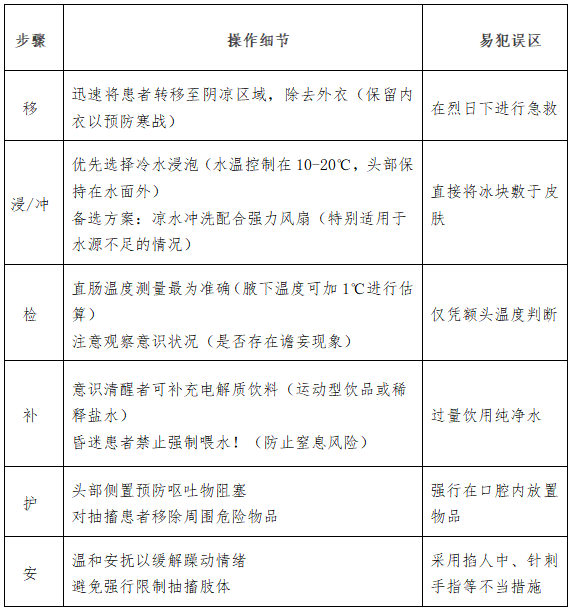

紧急施救六步法为挽救生命的重要措施(适用于非专业人员):

按压人中、外涂清凉药物、服用中草药等传统方法不能替代物理降温措施; 降温过程需保证迅速性、有效性和持续性,直至体温恢复正常或医疗人员到达。

三、未雨绸缪——构建热射病预防体系

预防是应对热射病的核心策略,尤其是在全球气候变暖的背景下。科学的预防体系包含三个关键要素:热适应训练、环境与行为调节以及应急保障。

(一)热适应训练:在高温季节到来前,循序渐进地增加热环境下的活动量(建议持续10-14天),可有效提高机体的耐热性。这一训练对户外作业人员、运动人员、军事训练者等群体尤为重要。通过系统的热适应训练,人体能够逐步建立对高温环境的适应性,增强耐热能力,从而显著降低热射病的发生概率。

(二)环境与行为干预措施:

1. 户外作业与运动防护: 根据"两头作业、中间休息"的指导原则,建议在10:00至16:00期间暂停高强度活动,同时每60分钟需摄入500-1000ml电解质补充液。在气温峰值时段,应严格控制户外活动时长,特别是要规避剧烈体力消耗。通过适时补充电解质溶液,能够显著降低因过度排汗引发的脱水及电解质失衡风险。

2. 特殊人群防护策略: 针对独居长者、婴幼儿群体,严禁将其单独置于密闭车辆内;社区层面应构建高温预警巡查体系;慢性病患者在极端高温天气下需限制外出频率。这些易感人群的体温调节机制和耐热性相对较差,必须实施重点防护。社区可通过建立高温巡查制度,及时识别并救助可能面临热应激的居民。

▶ 老年/儿童/慢性病患者 —— "三查三防"

环境监测:使用室内温湿度计(超过32℃立即启用空调设备)

体征检测:应用指脉氧仪(血氧饱和度低于95%时发出预警)

药物管理:注意降压药、利尿剂等可能加剧中暑风险的药物

人员监护:确保独居老人每日与家属保持联系

空间安全:严禁将儿童留置车内(环境温度30℃时,车厢10分钟内可达41℃) 症状应对:出现头晕等不适症状立即停止活动并实施降温

3. 环境参数监测:重视"热指数"指标。当热指数超过33℃时,必须中止高强度户外活动。

(三)应急物资储备:在居家及工作场所应配备温湿度监测仪、体温测量设备、指脉氧仪、防暑药品(如口服补液盐)及简易降温装置(喷雾器、风扇)。这些应急物资可在热射病发生时,为患者提供及时有效的初步处置,为后续专业救治争取关键时间窗口。

当您读完本文,不妨立即行动起来:给父母家装好温湿度计,在运动包里放两包口服补液盐,教会孩子急救六步法。每一次科学降温都是对生命的致敬,每一份预防意识都在改写生死结局。

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.