南国智库·市县观察|随“太空快递”起飞的文昌 打造全球航天经济新枢纽

南海网、新海南客户端2025-07-15 22:52:55

南海网、新海南客户端 记者 吴岳文

7月15日凌晨,长征七号遥十运载火箭托举天舟九号货运飞船划破文昌夜空,这场被誉为“太空快递”的任务不仅刷新了中国空间站物资补给纪录,更让文昌的航天文旅产业迎来爆发式增长——东郊、龙楼的民宿提前半个月售罄,铜鼓岭、石头公园、航天超算中心等景区单日游客接待量突破5万人次,也带火了餐饮、娱乐等配套产业。在火箭尾焰的辉映下,文昌正以商业航天为引擎,推动“航天+”产业生态加速成型,航天经济与文旅融合呈现新发展态势。

7月15日凌晨,长征七号遥十运载火箭托举天舟九号货运飞船划破文昌夜空。文昌航天发射场供图

商业航天产业集群:“三链”协同构建千亿级产业生态

火箭链:可重复使用技术引领行业变革

文昌国际航天城自2020年启动建设以来,已形成“火箭链、卫星链、数据链”三链协同的产业格局。记者了解到,截至2025年6月,已有近3000家企业入驻文昌国际航天城,其中航天相关企业超700家,其中星际荣耀、天兵科技等头部民营企业与航天科技集团火箭院、四院等国家队成员形成互补。

作为商业航天核心突破领域,火箭回收技术取得重大进展。海南星际荣耀航天发射技术有限责任公司负责人透露,其在文昌投资建设的星际荣耀运载火箭总装总测复用工厂项目和海上回收平台系统项目进展顺利。星际荣耀双曲线三号运载火箭计划于2025年底实现“入轨+海上回收”首飞,其总装总测复用工厂一期项目将于8月投产,年产能达12发。该火箭对标SpaceX猎鹰9号,通过垂直着陆技术可将发射成本降低至传统火箭的1/5,预计2027年实现年发射20次以上的能力,为低轨星座组网、太空旅游等提供支撑。

海南商业航天发射场的常态化发射能力持续提升,二期项目新建的发射工位及海上回收平台建设加速推进,未来将满足重型运载火箭发射需求,推动文昌成为全球商业发射密度最高的基地之一。

2024年11月30日,长征十二号在海南商业航天发射场首次点火发射。

卫星链:超级工厂开启“出厂即发射”时代

卫星制造领域,文昌正构建“研发-制造-发射-应用”一体化链条。卫星超级工厂主体结构已于2025年6月封顶,预计年底竣工投产,形成年产1000颗卫星的能力,直接产值达300-500亿元,带动上下游配套产业规模超5000亿元。目前,航天科技集团鸿雁星座等国家级项目已落地,中科院微小卫星所等机构推动卫星研发与国际应用高端集群形成。

产业链协同效应逐步显现,卫星控制系统制造中心、卫星载荷系统制造中心等20多个项目集中开工,与银河航天、微纳星空等企业达成合作意向,未来可实现卫星关键分系统本地化生产,将核心部件配套率从不足30%提升至60%以上。

文昌国际航天城火箭卫星产业集群。文昌国际航天城供图

数据链:自贸港特色激活卫星应用价值

依托海南自贸港政策优势,文昌正打造国际卫星数据交易服务平台,探索卫星数据“国际引产”模式。北斗通航大数据中心、航天御芯等企业落地,建设航天大数据中心为智慧海南、数字孪生城市提供算力支持。“文昌超算一号”卫星已投入使用,通过遥感技术实时监测河流污染、非法养殖等,将环境执法效率提升80%。

文昌国际航天城管理局有关负责人表示,作为航天强国战略承载地,文昌国际航天城正锚定“商业航天先行示范区、航天新经济样板区、国际一流商业航天港” 的发展目标,擘画“向天图强”新蓝图, 以产业集聚之“势”,谋园区发展之“强”,努力推动航天产业跨越发展。

航天文旅产业爆发:从流量经济到留量生态的跨越

产品创新打造沉浸式体验矩阵

天舟九号发射期间,作为海南首个专业航天观礼设施,瑶光平台成为“追箭族”的首选打卡地。7月15日凌晨,吸引近2000名观众,该平台配备4K直播屏、AR导览系统,实现“火箭尾焰照亮椰林海岸”的沉浸式观礼体验。

天舟九号发射,给“航天小镇”龙楼璟蓝花园民宿带来又一波流量。店主李海燕笑言,“航天IP ”的热度,吸引大量游客前来文昌“追”火箭,让自己的民宿“沾了光”。

北京市通州区运河中学学生研学团在文昌瑶光火箭发射观礼平台现场观看火箭发射。记者 李昊 摄

火箭的一次次升空,犹如强大的引擎,引爆了文昌的旅游热潮。文昌市副市长魏波介绍,文昌今夏将围绕“看、玩、住、游”四大核心需求,全面升级航天旅游体验。文昌多家酒店推出“火箭房”,让游客“住得称心”。同时文昌市还优化旅游标识标牌、海边栈道、旅游公厕等基础设施,并采取车辆预约制、优化疏散撤离路线等措施,确保游客出行舒心顺畅。

目前,文昌航天科普中心正在进行提升改造,引入VR太空行走、模拟发射控制等互动项目,游客可穿戴设备体验低重力环境下的月球漫步。全国青少年航天创新大赛也将于今年8月4日至7日在文昌举办,来自全国31个省份和港澳地区的4800名青少年航天爱好者将同场竞技,交流航天创意作品。

游客参观文昌极星陨石博物馆。记者 吴岳文 摄

今年以来,随着商业航天产业版图的扩大,一批航天主题文旅项目纷纷上马。“陨石很奇特,宇宙真神奇!有机会很想去太空一探究竟。”今年3月27日,文昌极星陨石博物馆正式启动试运营,来自上海世外附属海口学校的研学团学生成为首批体验者。

“今年文昌将加快商业航天全链发展,谋划推进航天主题公园等重大项目落地,打造‘航天旅游之都’。”文昌市人民政府市长、文昌国际航天城管理局局长曹树育介绍,航天城积极探索 “航天+旅游”模式,与航天科技集团、中国航天博物馆联合推动中国航天博物馆海南馆建设前期工作,与中旅集团联合推动航天科普中心改造升级,探索推动航天旅游“主题公园+工业旅游+酒店住宿”开发模式。

文昌市市长曹树育:期待更多经营主体在文昌落户,更多精英人才来文昌成就梦想。记者 吴岳文 摄

产业融合构建全链条消费生态

文昌通过“航天+”模式整合农业、科技、文化等资源,形成差异化竞争力。航天农业:文昌航天育种基地推出“太空种子种植体验”,游客可参与从播种到收获的全流程;文昌好圣村“共享农庄”项目推出航天瓜菜认种服务,游客可通过互联网远程监控作物生长,太空育种的水果玉米、航茄等产品进入高端市场,带动农户增收。航天文创:“太空农场盲盒”融合航天育种与东坡文化,荣获海南文旅商品大赛优胜奖,计划搭乘专属卫星进入太空并进行地球合影,打造全球首个“太空级”文创IP。航天商务:航天超算中心向旅游企业开放算力,开发“航天元宇宙”虚拟游览项目。

游客在文昌航天超算中心体验遨游太空。记者 吴岳文 摄

挑战与突破:从产业集聚到生态共生的路径重构

产业链协同与管理机制优化

据介绍,尽管“三链”企业加速聚集,但产业链上下游协同不足的问题依然存在。例如卫星制造所需的高纯度硅材料、精密传感器等核心部件仍依赖岛外采购。为此,文昌正推动星箭产业园与海口国家高新区共建“飞地园区”,共享半导体、新材料等产业资源;设立10亿元航天产业基金,重点扶持关键技术攻关项目。

文昌坚持以场带产,加快培育火箭链、卫星链、数据链和“航天+”产业,谋划提升火箭智能制造能力,建立“场、箭、星”协同创新平台,加快补链延链强链,打造创新产业集群,完善配套基础设施和公共服务体系,努力建设世界一流航天科技城。

文昌国际航天城创新服务区。文昌国际航天城供图

人才培育与科技创新攻坚

商业航天领域高端人才缺口显著,卫星设计、火箭回收等核心技术岗位人才大多来自岛外。为破解这一难题,文昌实施“航天人才安居计划”,对引进的顶尖团队给予最高2000万元奖励,提供100万元购房补贴;支持海南大学、海南师范大学开设航天工程专业,与北京理工大学的等共建实训基地。海南外国语职业学院成立的航天应用技术产业学院,聚焦“外语+技术+航天”复合型人才培养,已与20余家航天企业建立合作,2025年计划招生500人。

科技创新平台建设加速,文昌航天超算中心二期工程启动,算力将提升至500P,为商业卫星研发、太空环境模拟提供支持;中国航天博物馆海南馆前期工作推进,计划尽快开工,建成后成为航天文化传承与国际交流的地标。

国际合作与品牌塑造

“对标美国肯尼迪航天中心,文昌正以自贸港政策为依托,打造国际航天合作枢纽。”文昌国际航天城管理局有关负责人表示,将通过举办文昌国际航空航天论坛等,邀请全球航天企业、科研机构共商产业发展,推动卫星制造、发射服务等领域的国际订单落地。

随着航天旅游兴起,公众对航天文化的需求逐步提升。中旅(海南)航天旅游发展有限公司常务副总经理王大志告诉记者,该公司今年推出“逐梦星辰”航天研学线路,依托文昌航天城、星箭产业园等核心资源,创新采用“院士领衔+项目制研学+沉浸式艺术体验”模式,助力培养航天人才。此外,“空天奇旅”智慧旅游平台整合文昌全域资源,借助AI导览、AR模拟发射等科技手段,让游客能够一键体验“从火箭组装到太空生活”的全场景。

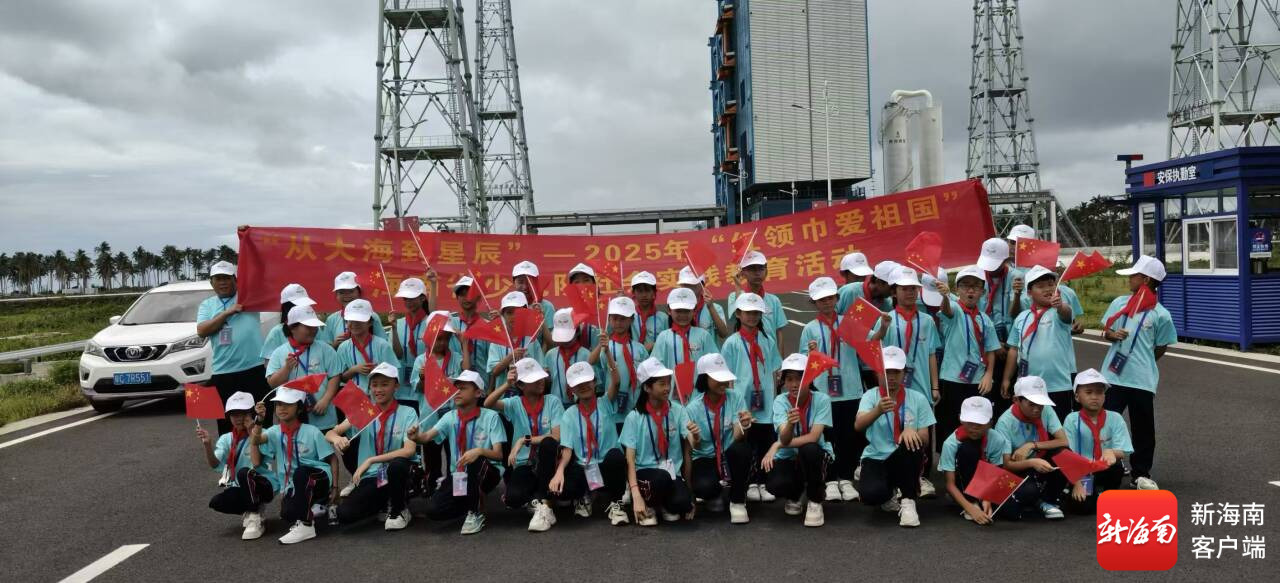

小朋友在海南商业航天发射场进行航天研学。记者 吴岳文 摄

文昌市旅文局局长鲍光余介绍,文昌以“航天+文化+生态”为核心推出3条工业旅游线路。其中,“航天经典游”串联起发射场、超算中心等场景;“航天休闲游”融合孔庙、东郊椰林、淇水湾等文旅地标;“航天三链游”则聚焦航天育种、卫星应用等产业延伸,为游客带来丰富多元的航天旅游体验。

未来展望:从航天发射场到航天生态城的战略跃迁

随着天舟九号的成功发射,文昌正站在新的历史起点。海南商业航天发射场将逐步实现年发射30次的能力,2025年卫星超级工厂首批试验星下线。到2030年,文昌有望形成“火箭发射-卫星应用-数据服务-文旅消费”的千亿级产业集群,成为全球商业航天创新高地和航天旅游目的地。

文昌国际航天城管理局有关负责人表示,这一目标的实现,需要文昌在三个维度持续突破:一是以三链协同为核心,打造具有全球竞争力的航天产业集群,通过可重复火箭、卫星超级工厂等技术突破确立成本优势;二是以“航天+”融合为路径,构建覆盖“吃住行游购娱”的全链条文旅生态,通过沉浸式体验、国际化活动提升品牌溢价;三是以制度创新为动力,探索自贸港背景下的航天产业治理新模式,在数据跨境、人才流动、国际合作等领域形成示范效应。

正如文昌国际航天城管理局有关负责人所言:“我们不仅要让游客来看火箭,更要让他们参与火箭制造、体验卫星数据应用,最终把文昌变成一座‘会飞的城市’。”从椰林掩映的发射塔到充满未来感的航天城,文昌正在书写中国商业航天与文旅融合的新篇章。在未来,随着一枚枚火箭点火升空、刺破苍穹,文昌“向天图强”的篇章将更加辉煌耀眼。

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.