感动海南的身边好人 | 陈胜:阡陌人生

南海网、新海南客户端2025-07-13 19:41:21

南海网、新海南客户端记者贺立樊 文/图

1992年的夏天,23岁的陈胜从南京农业大学植物保护专业毕业,来到海口市农业技术推广中心。作为农技人员,他的办公室在海口市大英菜街,办公地点却遍布整个海口市的农田。

陈胜儿时的理想是当科学家,穿上白大褂,坐在实验室。然而现实让他变得像父辈那样,过上“面朝黄土背朝天”的日子,日复一日走在田埂上。

陈胜。贺立樊 摄

从瓜果到叶菜,从土壤到灌溉,只要农户有需求,只要地里有情况,陈胜都得挽起裤脚,出现在这片田野。

田间的小路走了一遍又一遍,陈胜从青年走到中年,就这么走过33年。这片田野曾经只有水稻和叶菜,如今瓜果飘香,大规模农业种植基地成片绵延。

科学家的理想似乎已经远去,陈胜的裤脚还是沾满泥泞。可是不知怎的,乡亲们总是称他“陈老师”,在这片田野上,他是他们心中真正的“科学家”。

田边的年轻人

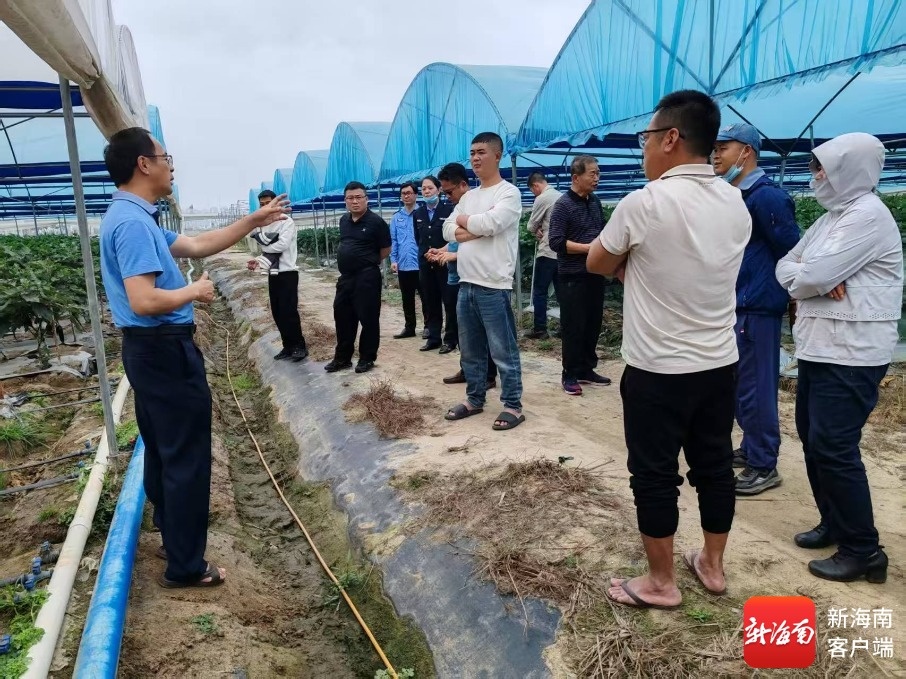

前段时间,在红旗镇的田边,陈胜为乡亲们开展农业知识培训,遇到了相识多年的农户王大姐。

陈胜(中)。陈胜提供

20多年前,王大姐种植水稻为生,还是在这片田边,陈胜为乡亲们开展水稻种植培训,王大姐是最积极的学员。

“陈老师,水稻有什么病虫害?”“陈老师,水稻发现虫子该怎么防治?”课堂上问不够,王大姐在下课后还追着陈胜发问。陈胜挨个解答。虫子长什么样?集中在哪里?茎秆是否发黑?叶片有无腐烂?“要对症下药。”

后来,王大姐的水稻越种越好,当上科技示范户,还养起了猪,实现多种经营。每次见到陈胜,王大姐都很激动。

“陈老师,你没变,还是经常下乡培训。”听完,陈胜笑了:“你变了,变成科技示范户,变成致富带头人。”

谈笑间,变与不变,是时间的流逝,也是初心的始终。

陈胜(中)。陈胜提供

1992年的寒假尾声,即将返校的陈胜从乐东黎族自治县利国镇来到海口市,和同学们暂住海秀路的一家招待所,等候乘船出岛。

吃过晚饭,大家逛到附近的大英菜街,看到一栋小楼,挂着一块牌子,写着“海南省农业委员会”。有同学打趣:“陈胜,你以后就到这里上班。”

那时的大英菜街只有低矮的民居,这栋三层小楼是整条街的最高点。陈胜觉得,看起来很气派,“在这里上班很不错。”

直到正式入职海口市农业技术推广中心,走入这栋小楼,陈胜才发现,似乎跟想象中有些不一样。

办公室待的少,田里待的多;西装裤干净的时候少,泥泞的时候多。得知有不少大学同学已经坐在办公室处理文件,陈胜却只能蹲在田边,和农户们一起研究菜叶上的虫子。

那时的海口市主要种植叶菜和水稻,分布在海秀镇、长流镇和西秀镇等地,一旦接到农户求助,或是遇上天气变化,陈胜就得往田里跑。

陈胜对于农田并不陌生,他出生在利国镇的一个小村庄,种地是祖祖辈辈的生计。小伙伴们喜欢在田里打闹,陈胜却喜欢坐在田边看书,书里的世界比这片农田大得多。

他从书里获取知识,看见人类登月成功的故事,到了晚上,也会坐在家门口望着月亮发呆。“月亮上是什么样子?”陈胜觉得,只有成为科学家才能知道。

抱着这个理想,陈胜走出农村,跨过海峡,走向大城市,结果又回到农村,回到这片田野。从仰望星空到脚踏实地,陈胜有些失落,也有些别样的感受。

那时的海口市,农作物较为单一。农户多年难以防治的病虫害,陈胜翻翻书,就能找到办法。

看着水稻结出金色的稻穗,看着叶菜愈发茂盛,看着农户的笑脸,陈胜也能感受到一种成就感,“这份工作似乎不难。”然而,真正的挑战,还在后头。

陈胜(左)。陈胜提供

向这片田野学习

两个月前,陈胜接到琼山区红旗镇一位农户的求助——地里的槟榔出现茎秆发黑,小苗叶片边缘干枯,怀疑与附近的有机肥厂有关。

很快,陈胜就出现在这片槟榔园里。

“现场没有闻到刺鼻气味,可是槟榔树的症状又让人怀疑,是不是遭到污染?”陈胜清楚,有机肥厂在发酵过程中会产生氨气或硫化氢,是否超标,还需要检测。

这笔检测费用,农户出不起,这片槟榔树的状况,实在不能再等。陈胜将情况上报,联系农业部门和环保部门召开协调会,最终由海口市生态环境监测站进行采样检测。

检测结果却让农户始料未及——相关数值并未超标。

“没超标?槟榔树的症状怎么引起的?”农户仍有疑虑,陈胜只能再去现场调查,走访邻近槟榔园,向农户和专家请教。

风向、湿度、地势,以及潜在的霉菌,都成为陈胜研究的对象。前后去了三次槟榔园,召开两次协调会,历时两个多月,终于促成农户与有机肥厂的和解。

变换的风向,可能导致有机肥厂废气排放出现转移;潮湿的地势,也可能促生霉菌。根据调查结果,有机肥厂愿意做出补偿和整改,农户很满意,陈胜也很高兴。

事实上,这里原本不是海口市农业技术推广中心负责的区域。直到2002年,原琼山市并入海口市,为海口市带来2.2万公顷的耕地,这其中,遍布各式瓜果作物。

陈胜(中)。陈胜提供

紧接着,外界渐渐传出的议论声:琼山区土地面积辽阔,作物丰富,海口市农业技术推广中心的技术力量不足以支撑。

陈胜和同事们很不服气,可是想一想,却也无可奈何。当时的陈胜入职刚满十年,几乎只接触过叶菜和水稻。

在陈胜看来,某种程度上,农业不像医学,“有病上医院,临床诊断之后,还有各种设备辅助检查。”然而,农业在很多时候只能依靠农技人员的“临床诊断”。

挑战,很快到来了。琼山区红旗镇一位农户发出求助——地里的柚子叶片发黄,长势不好。

来到现场,陈胜怀疑柚子感染黄龙病,和农户、红旗镇农技人员一同研究,仍然无法确定。

农户原本希望把柚子种植做成规模产业,可是管理不易,病虫害太多,最终选择放弃。陈胜听说之后,心里很内疚,“如果我懂得多一点,就可以帮助农户。”

从那之后,陈胜恶补瓜果种植知识,查阅资料,请教专家,到田间地头向有经验的农户学习,“农户种了一辈子地,他们是真正的‘农业科学家’。”

有的农户告诉他,要看叶片的颜色和性状;有的农户告诉他,要看果肉的水分和味道。每一条经验之谈,陈胜都认真记录,仔细比对。

向这片田野的一次次学习,让陈胜获取知识,也获得许多检测机构的联系渠道,掌握从“临床诊断”到“设备检查”的全流程“诊疗”。

几年后,陈胜又接到一次求助——遵谭镇一位农户种植的柚子出现叶片发黄,长势不好。

来到现场,看着发黄的叶片,陈胜想起老农户的经验,把柚子切开,发现果肉没有香气,水分很少。为了进一步核实,陈胜采样寄往检测机构,最终确定为黄龙病。

农户的柚子保住了,海口市农业技术推广中心的技术人员们也在一次次实践学习之中,渐渐支撑起包括琼山区在内,整个海口市的农业技术指导工作。

柚子结果,荔枝开花,看似收获,却不是终点。在农业领域,有一个说法:“长得活是基础,长得好是本事。”2004年,一位农民的提问,问出了亿万农民的心声,让“长得好”成为这片田野追逐的目标。

陈胜(右二)。陈胜提供

找到这片田野的“答案”

打开手机,点击农业部门开设的“海南农技通”公众号,选择“测土配方”选项,每一位农户,都能迅速查阅自家农田的元素成分,进而采取针对性施肥方案。

土壤的钾含量低,可以多施钾肥;氮含量高,则要少施氮肥。肥料直接影响作物生长,多施和少施之间,对农户而言,是实实在在的节本增效。

对于土壤的“刨根问底”,在20年前是不敢想象的事。2004年,湖北省一位农民在一次调研中,说出困扰多年的难题——“种了一辈子地,不知道这块地的元素含量,不知道氮、磷、钾的含量是多少,也不知道该施什么肥。”

千百年来,一代代中国农民凭着经验耕作,关于土壤元素含量的发问,触动许多乡亲的心,在全国范围引发反响。在农业部门的组织下,“测土配方”工作开始了。

三年后,作为海口市主要的农业生产区域,琼山区成为海口开展“测土配方”工作的第一站。陈胜和同事们背着工具箱,拿着228页的《海南省测土配方施肥技术手册》,奔赴农田。

琼山区的耕地总面积达到2.2万公顷,水田和旱地几乎各占一半。陈胜和同事们需要在每一百亩的农田里选择15个点位,取15份样本,进行土壤成分测定。

先定位,再取样。耕作层的深度在20厘米左右,陈胜和同事们至少挖取两公斤左右的土壤,才能选出一公斤重的15个点位混合样本。

烈日当头,背着设备,拿着铲子,在一个个点位之间不断挖取和筛选,连一旁劳作的乡亲们都感叹,这活儿比种地还累。龙塘镇新旧沟田洋有上万亩农田,旱地尘土飞扬,水田泥泞难行,陈胜一脚踩下去,泥浆瞬间没过小腿,要费很大力气才能把腿拔出来。

一脚深、一脚浅,直到全身沾满泥巴,才能完成一个点位的采样。“抬头一看,还是望不到边的农田。”

到了吃饭的时候,陈胜已经累得没有一点儿胃口,体重不停往下掉。新旧沟田洋的“测土配方”工作持续一个多星期,整个琼山区的“测土配方”工作持续三年,全部完成之后,陈胜的体重从三位数掉到两位数,肤色黑了好几度。

唯一获得的,是关于琼山区耕地的土壤报告,详细记录每一块耕地的土壤成分和元素含量。琼山区的乡亲们,第一次完整、清晰地获悉自家农田的“答案”。

作用是显而易见的。经过“测土配方”工作,大家发现琼山区旧州镇和龙塘镇有部分农田土壤的氮含量较高,在农技人员的指导下,乡亲们少施氮肥,多施其他元素肥料,瓜菜长势胜过从前。这背后,是农户口袋里真金白银的收入。

“累是累,但是对农户有所帮助,还是很有价值。”来不及休息,陈胜和同事们紧接着申请海口其余三区的“测土配方”工作,又是三年,终于将整个海口市的耕地土壤成分测定完成。

好不容易增加的体重,又掉回两位数。整个海口4万多公顷耕地的土壤成分和元素含量,经过不断更新,到现在还在使用。

从“看天吃饭”到“看手机施肥”,农户的生产方式得到精细化转变,“氮磷钾”不再是实验室里的名词,它们成为这片田野看得见、摸得着的“答案”。

陈胜(右一)。陈胜提供

把热爱留在这片田野

平时,海口市农业技术推广中心的工作用车停放在大英菜市场门前。当年那栋小楼早已废弃,如今的大英菜街高楼林立,人来人往,陈胜每次下乡回来,总是不好意思下车。

“鞋子上、裤子上都是泥巴,洗也洗不干净,怕别人笑话。”当了33年的农技人员,即使成了研究员,下乡仍是陈胜每周的必修课,“一个星期至少下乡两三次。”

56岁的陈胜,还像26岁时那样,接到农户求助,或是遇上天气变化,就得往田里跑。

前几天,陈胜去往甲子镇,再次指导当地农户开展“稻虾共生”。在水稻收益单一的情况下,同时饲养小龙虾,一季稻、两季虾,能够有效拓宽农户的收入渠道。

可是现实并没有那么容易。小龙虾病害较多,农户一面顾着水稻病害,一面顾着小龙虾病害,结果水稻和小龙虾都养不好。有农户诉苦:“饲养小龙虾,实在太困难,如果一直养不好,只能外出打工。”这将意味着,农户背井离乡,没办法居家致富;也将意味着,农田出现撂荒,白白浪费珍贵的耕地资源。

陈胜觉得,一切问题都有答案,生长的本质在于自身,“虾苗是关键。”他请教农业专家,在科研院所的帮助下,终于为农户找到抗病性强、生长快速的虾苗。

小龙虾的问题解决了,新的问题又来了。水稻田容易滋生福寿螺,福寿螺喜欢啃食水稻,导致水稻减产。农户通过喷洒农药消灭福寿螺,而农药也会杀死小龙虾。

问题成了连环套,农户们一声叹息,打算放弃。陈胜心有不甘,看着田里的风吹稻浪,满眼都是33年来通过技术务农改变命运的乡亲们。

红旗镇的王大姐,通过一次次农业培训和学习,提高水稻种植技术,也提高收入水平。如今成了科技示范户,成了村里的致富带头人。

陈胜(中)。陈胜提供

龙塘镇的吴大哥,曾经连沤肥也不会,把尚未发酵的农家肥直接倒在树根上,导致槟榔树染病烂根。在农技人员的指导下,他学会了槟榔种植,鼓了腰包,也盖了新房。

三门坡镇的农户徐德辉,承包100亩土地种植荔枝,可是落花落果严重,一棵树最多能落超过一半的花果。通过陈胜和同事们的指导,增施有机肥,强壮树体,最终实现增收60多万元。

那些通过科技务农改变命运的乡亲,还有新坡镇的辣椒种植户、龙塘镇的水稻种植户、红旗镇的槟榔种植户,以及这片田野上,数以万计的农户们。

这片田野养育一代代人,是每个人的根,“很难不对它产生感情。”这份感情,支撑陈胜在田埂上走过33年,让他对这份“面朝黄土背朝天”的工作,从最初的失落,到如今充满敬意。

“一切问题都有答案。”多次研究,综合比对,当农户都要放弃的时候,陈胜不放弃,终于找到制衡福寿螺、平衡“稻虾共生”的办法——茶麸。

茶麸是山茶籽油压榨后的饼,所含的皂角甙素对福寿螺有着明显的胃毒和触杀作用,可以打破福寿螺的生理平衡,损害消化系统,从而导致死亡。

最重要的是,保护水稻的同时,茶麸并不会对小龙虾产生伤害,甚至可以刺激虾苗生长。

和过往的每一次技术指导一样,一片农田的生产保住了,一群农户的收入保住了。也许有人会记得那位农业技术人员,但是更多人会记得他传授的生产方法,让这片田野开出丰收的花。

对陈胜而言,这就足够了。

南海网版权声明:以上内容由南海网原创生产,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。如需转载,请与南海网联系授权,凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。电子邮箱:nhwglzx@163.com.